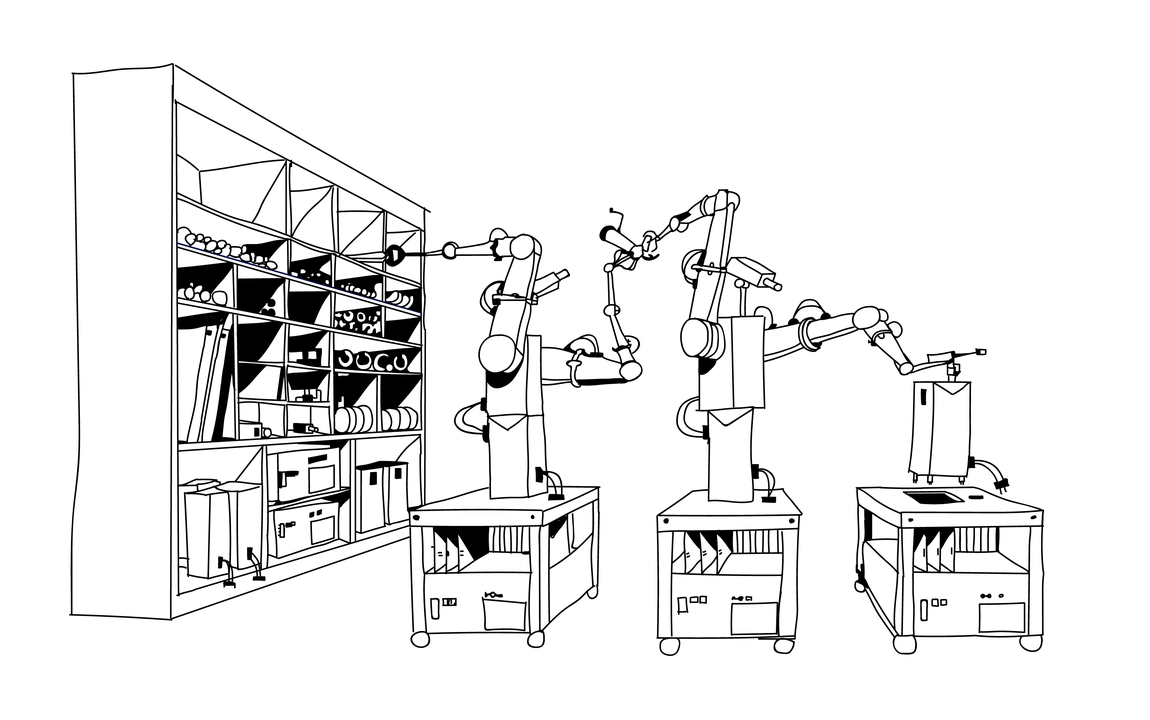

まずは図2.1 を見てください。3台あるロボットのうち一番左側にあるロボットは、棚にある部品を使って自分とまったく同じロボットを作るように作られています。中央のロボットは左の ロボットによって作られたものですが、当然のことながら同じ能力をもっていますので、いま新たに一番右に、これまた自分とまったく同じロボットを作成中です。 こうした自己複製できる能力をもったものは、何らかの作用によりいったん作られると、それが生命体であろうとロボットであろうと、そしてそれがその生命体やロ ボットの意図したことであろうとなかろうと、原理的には部品がある限り増殖することができます。そして、生命体やロボットに寿命があるとしても、再生産する能 力がそれを上回ることができれば、同じ形のものがそこに存在し続けることになります。これは生命を考える上で重要な視点の一つといえましょう。

今回の講義では、DNAという分子についてお話ししようと思いますが、DNAとはまさにその自己複製能をもつ分子であることが重要なポイントとなります。 そ れは、「生命」という不可思議な存在だから可能というわけではなく、図2.1のようなロボットにもそれが可能であるのと同様に、DNAという分子のもつ物理・ 化学的特性によって可能だという点が重要なのです。ただし、ロボットは人が意図して作られたものですが、DNAはどのようにしてこの地球上に誕生したのか、そ れはいまだに大きな謎のままです。

われわれは父親と母親から精子と卵子の受精という過程を通して、それぞれ1セットずつDNAを受け取ります。そして、その2セットのDNAは細胞分裂する たびに複製され、最終的にわれわれの 体を構成するおよそ37兆個のほとんどの細胞がその2セットのDNAをもつことになります。ただし、生殖細胞(卵子と精子)は1セットしかもちません。配偶者の生殖細胞と 受精して再び2セットとなります。この一連のプロセスが連綿と繰り返されてきました。

(注)これからは、生物種による多様性がある事柄が出てきた場合、特にことわりを入れることなくヒトを中心に話をしますのでご了解ください。ちなみに、体を構成する細胞の 数、37兆個というのはヒトの場合で、この数は生物種によって異なります。

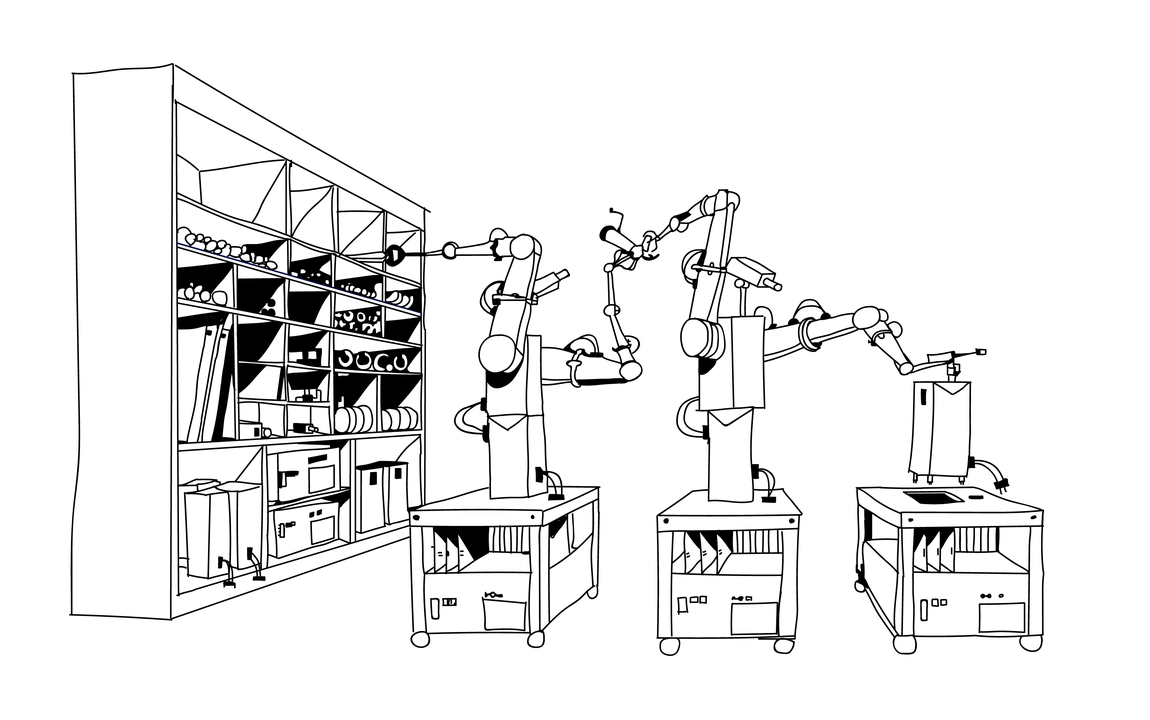

図2.2は細胞の模式図です。DNAはその大部分が中央にある核と呼ばれる細胞内器官に存在します。わずかですがミトコンドリアという細胞内器官にも存在しています。核 は1個ですが、ミトコンドリアは1つの細胞に1000個程度あります。不思議なことに、ミトコンドリアのDNAは母親からしか子どもに伝わりません。皆さんの ミトコンドリ アにあるDNAはすべて母親由来であり、男性は、自分のミトコンドリアDNAを子孫に伝えることはありません。

図 の出典: https://science-illust.com/cell/ にある図に日本語を加えて改変

細胞の分裂期には、核内に光学顕微鏡下で観察可能な棒状の構造体が見えます(図2.3)。ヒトでは、22組44本の常染色体と、2本の性染色体です。性染色体にはXとY があり、女性はXを2本、男性はXとYを1本ずつもちます。これらの染色体のなかにDNAは存在します。

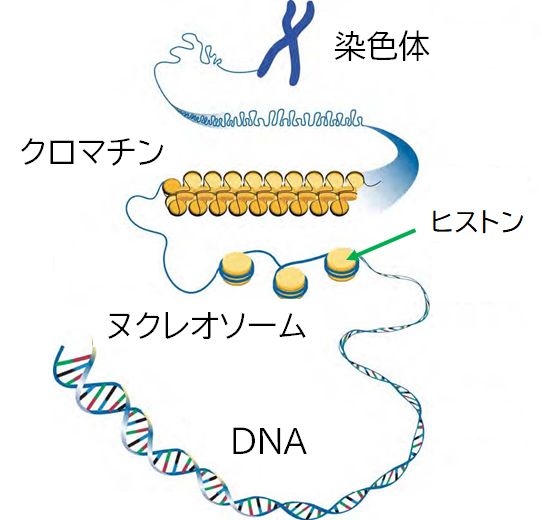

DNAは長いひも状の分子で、ヒストンとよばれるタンパク質に巻きつき、コンパクトにまとまってクロマチン構造を作り、さらにそれらがまとまって棒状の染色体を形作りま す(図2.4)。

DNAは、ヌクレオチドとよばれる基本単位がつながったひも状の分子(ヌクレオチド鎖とよぶ)です。ここから化学的な話がし ばらく展開されますが、この講義ではそれらを完璧に理解する必要はありません。馴染めない人は漠然と図を眺めながら読み進めてください。ぜひ覚えておいて いただきたいことだけは強調しますので、そこだけは気をつけておいてください。また、高校の生物ですでに学習したという方は、復習するつもりでざっと読み流し てください。第2回〜第4回はそうした方々には少々退屈かと思いますがご容赦を。

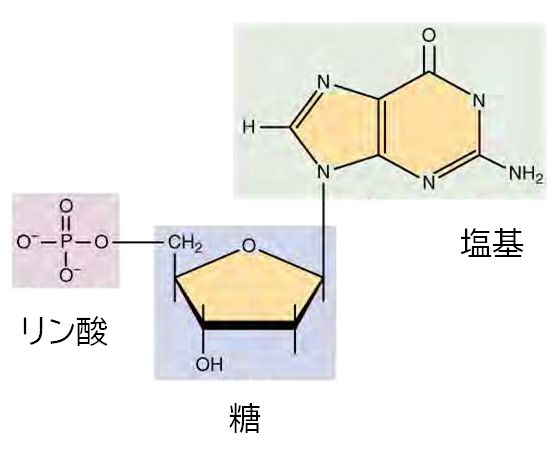

ヌクレオチドは、リン酸、糖、塩基という3つの部分から構成されています。図2.5で、PのまわりにOが4つ結合している部分がリン酸、中央下の5角形の部分が糖、そし て右 上の亀の甲部分が塩基です。ヌクレオチド鎖は、リン酸-糖が繰り返し結合して骨格部分を構成し、糖からプラカードのように塩基が突き出た格好をとっています。

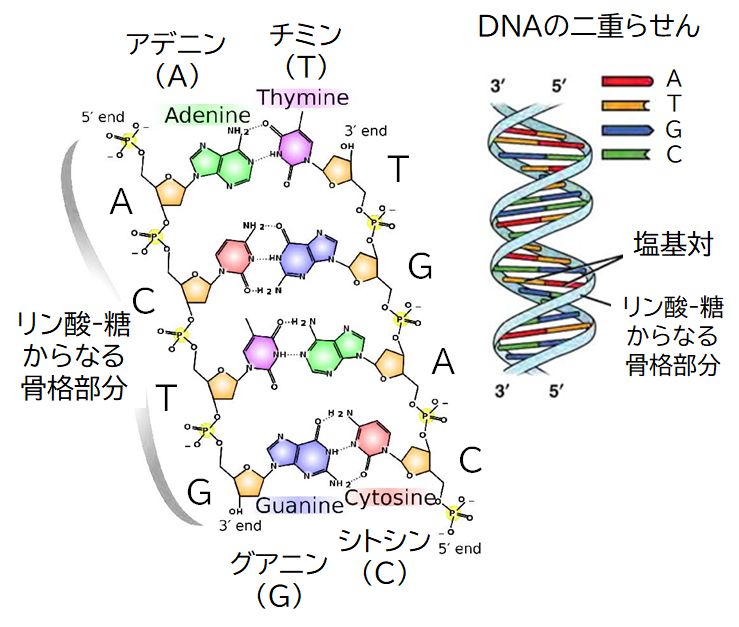

塩基にはグアニン(G)、アデニン(A)、チミン(T)、シトシン(C)の4種類があります(カッコ内のアルファベットはそれぞれの塩基名の頭文字です。 今後、塩基名はこのアルファベット G、A、T、C を使うことにします。カタカナ名は特に覚えなくとも結構です)。リン酸と糖はすべてのヌクレオチドで共通ですので、塩基の種類の違いによりヌクレオチ ドは4種類に分類されることになります。DNAとは、この4種類のヌクレオチドがさまざまな順番で、千、万、億とつながったものです。ただし、リン酸と糖が共 通で、塩基の違いが特にこれからの話では重要であることから、DNAをあたかも4種類の塩基がつながったもののように表現することも多々あります。留意してお いてください。

DNAが自己複製能をもった分子であることを説明する上で重要なポイントの一つは塩基の相補性です。4種類の塩基は、AとG、TとCが互いに似ています が、実は、AとTおよびCとGの組み合わせのときのみ、両者間に安定な水素結合を形成することが可能です(図2.6の左の図)。それ以外の組み合わせでは基本 的には形 成することができません。このとき、AとTは、あるいはCとGは互いに相補的であるといいます。塩基をジグソーパズルのピースに喩えれば、AとTおよびCとG の組み合わせでは2つのピースはピタリとはまりますが、それ以外の組み合わせでは2つのピースはまったく合致しないか、どこかゆるゆるで安定さを欠くというわ けです。

ここまででぜひ覚えてほしいこと。DNAは4種類のヌクレオチド A、T、C、G がさまざまな順番でつながったものとして理解します。4種類の塩基には相補性という性質があり、AとT、CとGが対を作り、結合します。

図2.6には、5’ end(5’末端)と3’ end(3’ 末端)という名前がみられます。ここでは詳細は省きますが、ヌクレオチド鎖は非対称なひも状分子なので両端に区別があります。それを区別するためについている名前、その程 度にここでは認識しておいてください。そしてDNAは5’末端から3’末端の方向に眺めるのを基本としており、図2.6の左側のヌクレオチド鎖では、G、A、 T、Cの順に塩基が配列している、あるいは塩基配列はGATC であると表現し、右側のヌクレオチド鎖に注目した場合には、塩基配列はCAGTであると表現します。

塩基の相補性によって A-T、C-G の塩基対が形成されることで、ヌクレオチド鎖は、基本的に、1本ではなく2本がねじれ合った二重らせん構造を形成します。

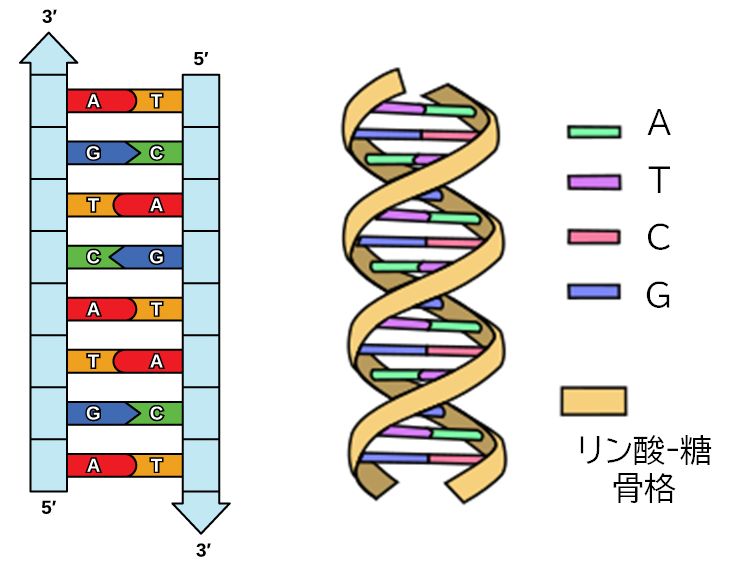

1本のヌクレオチド鎖があったとき、塩基はフリーの状態にあります。このとき、4種類の単体のヌクレオチドが多数用意されていれば、塩 基Aには塩基Tが、塩基Gには塩基Cが、といった塩基の相補性のルールにしたがって塩基どうしが結合して塩基対を形成し、新たなもう1本のヌクレオチド鎖が形 成されます(図2.7左)。そして二本鎖DNAとなります。図2.7左の図では平面的に描いていますが、実際には、ヌクレオチド分子の立体的な構造を反映し て、図2.7右のような二本鎖のらせん構造が 形成されます。これをDNAの二重らせんとよびます。このとき、一方のヌクレオチド鎖の塩基配列が与えられれば、もう一方の鎖の塩基配列が一意的に決まること に注意してください。こうした2本のヌクレオチド鎖は、互いに相補的なヌクレオチド鎖とよばれます。

(注)図2.7右には14個の塩基対が描かれていますが、DNAの長さは10塩基対で3.4 nmです(nm:ナノメータは10億分の1m)。ヒトのDNAは30億塩基対からなりますから、全部つなげると約1mとなります。2セットありますから、合わせると 2m。これが23×2本の染色体に分かれて1つ1つの細胞に存在しています。

DNAは図2.7右に示すように2本の相補的なヌクレオチド鎖がねじれ合ったものです。らせん構造にこだわらなければ、図2.7左のように、単純に塩基対 base pair が縦方向に連なったものとみなしても特に問題ありません。このとき、こうした塩基対の連なりをどう表現したらいいでしょうか。上から下へ塩基対を列記 すれば、A−T、G−C、T−A、・・・となりますが、塩基の相補性から、一方の塩基がわかればもう一方は自明ですから、これは冗長な表現です。すなわち、一方 のヌクレ オチド鎖の塩基を順番に列記すれば十分です。しかし、どちらのヌクレオチド鎖を読むべきか、また上から読むべきか、下から読むべきかを決めておかないと混乱し ます。そこで、塩基配列は5’末端から3’末端に向かって塩基名を列記すると決められています。しかし、どちらのヌクレオチド鎖を読むかは、いまの段階では決 まりません。これについては、次回以降で述べるタンパク質のアミノ酸配列との関係で決まってきますので、そのときにお話しします。

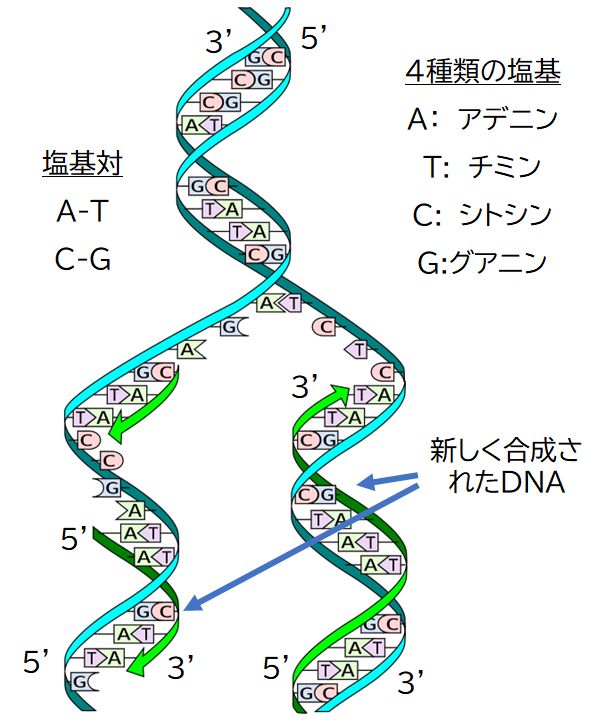

二本鎖DNAの相補的構造によって、DNAの複製は次のように説明されます(図2.8)。

まず、二本鎖DNAが分離します。相手を失ったそれぞれの塩基は、周りに4種類の塩基が多数存在すれば、塩基の相補性ルールにしたがっ て、再びAとT、CとGの組み合わせの塩基対を形成していきます。こうしてそれぞれのヌクレオチド鎖に相補的な新しいヌクレオチド鎖が合成されれば、結果とし て2本のDNA二本鎖が合成されます。しかも塩基の相補性ルールにしたがってできた2本のDNA二本鎖は、互いにまったく同じものであり、複製前の二本鎖 DNAとも同じものとなります。これがDNAの複 製です。ただし、元の二本鎖DNAと新しい二本鎖DNAという形の複製ではなく、それぞれの二本鎖は、元のDNA(旧鎖)と新しいDNA(新鎖)との組み合わ せとなっているため、半保存的複製とよばれています。

1953年、それまで遺伝という現象を司る分子は何かが解明されていなかったころ、イギリスの生物学者ワトソンと物理学者クリックは、ヌクレオチド分子の 物理化学的な考察から、DNAという分子のもつこうした複製する能力に気づき、こ れこそまさに遺伝現象を司る分子だと直感しました。それは、これから述べるようなDNAとタンパク質を通して生命を見るという新しい生命科学の幕開けの瞬間で した。

今回の講義は、DNAには自己複製能があるという話しでした。しかし、DNAがどのような情報をもつかについてはまったく触れていません。そのために は、タンパク質について前もって話しをしておく必要があります。次回の講義では、タンパク質についてお話しします。そしてその次の回で、DNAのもつ遺伝情報に ついてお話しする予定です。

![]()

● 生体分子の特徴 〜 われわれを構成する分子にはどんな特徴があ

るん でしょうか?

● PCR 〜 DNAを人工的に複製する方法

● ヒト・ゲノム・プロジェクト 〜 ヒトの DNA の塩基配列をすべて解読する!

● 自己複製子としての生命 〜 ドーキンス著「利己的な遺伝子」 から