われわれ生命体を構成している分子、生体分子の特徴をいくつか列記してみました。

① 限られた元素からなる。 炭素、酸素、窒素、水素、リン、硫黄 など

② ほとんどが炭素化合物である。

③ 水の特性に合うような分子が進化の過程で選択されている。

④ ほとんどが次の4種類の基本型からなる。 アミノ酸、ヌクレオチド、糖、脂肪酸

⑤ 地球上のすべての生物に共通である。

⑥ その基本分子が原始地球で生成可能であった。

われわれの体は決して特別な、あるいは希少な元素からできているわけではありません。むしろありふれた元素ばかりです。われわれの体は7割が水ですから、 構成元素の割合 (重量比)でいえば圧倒的に酸素が多く、65%にも達します。しかし、水を除いた、いわゆる生体分子に限れば、炭素が主たる元素となります。言い換えれば、 生体分子はほとんどが炭素化合物というわけです。

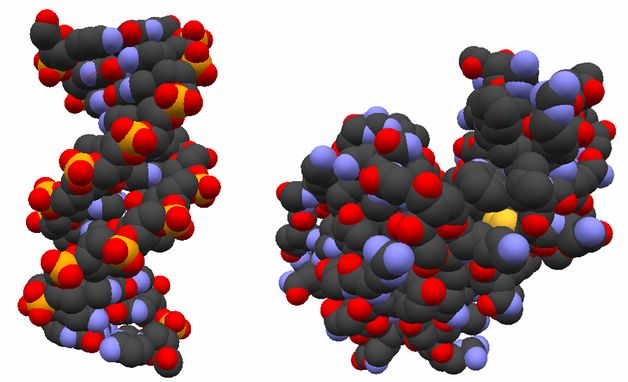

炭素は4つの原子と共有結合できるため、次々とつないでいくことが可能であり、高分子あるいは巨大分子とよばれる大きな 分子を作ることができますし、枝分かれをさせたり、環状構造を作ることも可能で、分子の多様性を生み出すの にはもっとも適した元素です。この講義の主役であるDNAやタンパク質もきわだった大きさをもつ巨大分子ですし、DNAを構成する4種類のヌクレオチド、タンパク質を構成 する20種類のアミノ酸のような多様性ももっています。この講義の流れに即していえば、その巨大さが、構成要素のさま ざまな配列をもったひも状(鎖状)の分子を作り出すことを可能にし、それによってさまざまな形(立体構造)を作り出すことを可能にし、その結果、その配列に、そしてその形 に情報をもたせることを可能にしています。

とはいえ、炭素化合物は、人工的に作られたものも含めれば、実に多様なものが存在可能です。それを思えば、生体に使われているものはその中のごく限られた ものといえま す。その 多くが、アミノ酸、ヌクレオチド、糖、脂肪酸といった基本単位を組み合わせたものです。こうした基本単位は、地球上のすべての生物で共通で す。そして、タンパク質のアミノ酸配列、DNAの塩基配列のように、基本単位の配列の多様性によって、生命の多様性が生み出されています。

水が生命にとって欠かすことができないのはご存じかと思います。水はわれわれの体の7割を占めますが、その役割は、体内での分子の輸送や化学反応の場を提

供することにあります。水はわれわれが暮らす気温の中で液体であるということ、そしてさまざまな分子が溶け込むことのできる液体であることなどが、地球に生命が誕

生した大きな理由の一つとなっています。そして、そこで活動をする分子たちも、その水という環境のもとで、水の特性に適合するよう進化してきたと考えられま

す。 (右の図 画像生成AI:Image Creatorによるものです)

水が生命にとって欠かすことができないのはご存じかと思います。水はわれわれの体の7割を占めますが、その役割は、体内での分子の輸送や化学反応の場を提

供することにあります。水はわれわれが暮らす気温の中で液体であるということ、そしてさまざまな分子が溶け込むことのできる液体であることなどが、地球に生命が誕

生した大きな理由の一つとなっています。そして、そこで活動をする分子たちも、その水という環境のもとで、水の特性に適合するよう進化してきたと考えられま

す。 (右の図 画像生成AI:Image Creatorによるものです)

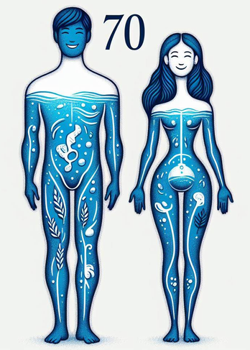

こうした生体分子がどのように地球上に誕生したのか、すなわち生命誕生の過程はまだ謎に包まれています。これに関しては、1953年に行われたユーリー・ ミラーの実験に言及しておく必要があるでしょう。下の図の左は、画像生成AI:Image Creator に描いてもらった原始地球の様相ですが、こうした荒々しい環境の中で生命は誕生としたと考え、設計されたのがその右に示したユーリー・ ミラーの実験です(図の出典:ユーリー・ミラーの実験 @Wikipedia)。

原始地球の大気は、水、メタン、アンモニア、水素が主たる成分であるとして、それらを気密状態にあるフラスコに閉じ込め、常時加熱し(海底火山の熱などで 海が加熱されたことを想 定)、蒸気を右上の別の容器に導き、そこで放電を行い(雷を想定)化学反応を促進させます。そして、生成物を含む蒸気は冷却して下の菅で回収し、水は再び循環させ、この過 程 を繰り返すという実験です。結果、タンパク質の成分であるアミノ酸や核酸の成分であるプリンやピリミジン、ATPの要素アデニンなどが合成されたことが確認で きたというのです。

しかし、その後、原始地球の大気の成分が想定とは異なることなどが指摘され、この実験の結果が生命の起源を示しているということは否定されています。ま た、生命の起源となるような物質が地球外から来た可能性を示唆する観測結果もあり、生命の起源の謎は深まったままです。しかし、いずれにしろ、生命誕生はあく までも物理・化学的な法則に則った出来事だ、あるいはそういうものとして理解すべきだという点では自然科学者の思いは一致しています。