新型コロナウイルス感染症の拡大にともない、PCRという言葉がすっかり身近になりました。そのため、PCRは新型コロナウイルスの検出方法を意味すると誤解されている 方も多いかもしれません。しかし実際には、PCRとは、特定のDNA断片を実験室の中で複製し、大量にそのコピーを生成する(増幅するといいます)技術、ポリ メラーゼ連鎖反応(Polymerase Chain Reaction)法のことで、1986年に発明されて以来、DNA研究のいたるところで、広範囲に利用されている技術なのです。DNAを学習しましたので、ここでその原 理について説明しておきましょう。

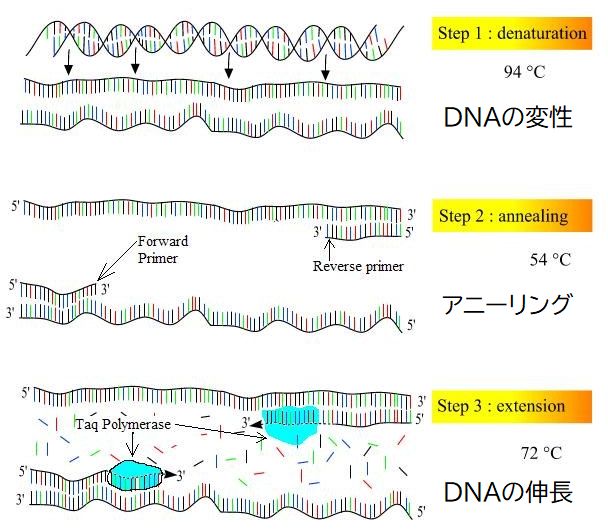

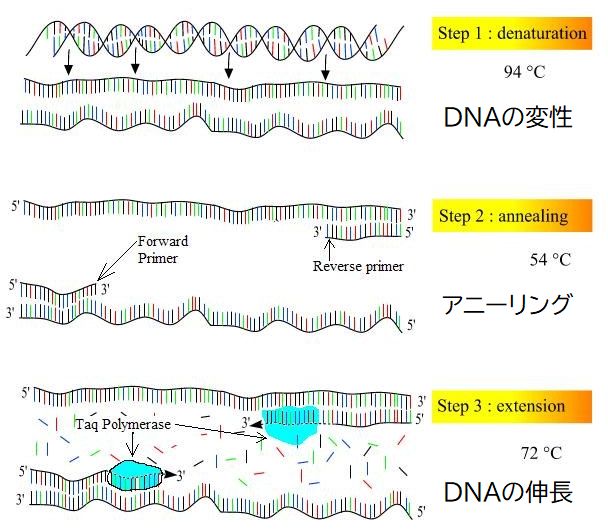

必要なものは、増幅すべきDNA、大量のプライマー、大量の4種類のヌクレオチド、そしてDNAポリメラーゼという酵素です。ここで増幅するDNAとは、DNA全部では なく、その中の特定の領域です。そしてプライマーとは、その増幅すべきDNA領域の両端それぞれに対して、相補的な塩基配列をもつ15〜30塩基程度の短いヌ クレオチド鎖です。下の図のStep 2 でみられるように、Forward primer と Reverse primer の2種類のプライマーが準備されます。DNAポリメラーゼ(下の図の Step 3 に描かれた水色の分子)は1本鎖のDNAを鋳型として、投入された大量の単体のヌクレオチドを使い、二本鎖DNAを合成する反応を触媒する酵素です。これまで本文では、塩 基の相補性により、あたかもひ とりでにDNAは複製され、二本鎖が出来るように描きましたが、実際には、DNAの複製にはこの酵素の手助けが必要です。そしてプライマーは、この二本鎖合成反応 の起点となる役目を果たしています。

上の図を見ながら、具体的な進行過程を説明します。

(Step 1)DNAは高温(摂氏94度)にすると2本のヌクレオチド鎖がほどけてばらばらとなります。

(Step 2)そして、徐々に温度を下げると、再び塩基の相補性によって元の二重らせんが復元されますが、大量のプライマーがあると、これも相補的な配列をもつヌクレオチド鎖ですの で、 こちらの方が優先的にほどけたDNAに結合してしまい、元々の二重らせんの復元が阻まれます。

(Step 3)しかしそれだけではありません。そのプライマーの結合部を起点として、 DNAポリメラーゼが残りの部分に相補的な塩基を順次結合させ、もう1本のヌクレオチド鎖を合成していきます。その結果、元々のDNAの2本の ヌクレオチド鎖それぞれに新たな相補鎖が合成され、2本のDNAの二重らせん鎖ができあがります。まさにDNAの複製が試験管のなかで行われたということです。

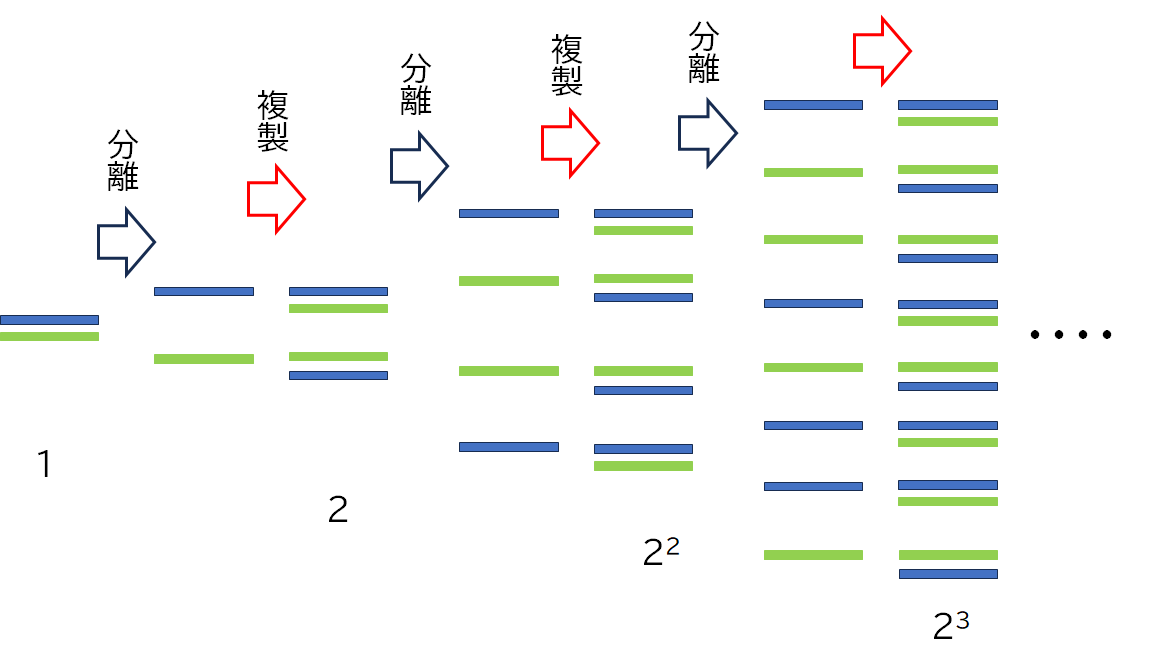

この温度を上げる、下げるという過程を繰り返すことで、最初1本だった二重らせん鎖は、2本、4本、8本、16本と倍々で増え、30回も繰り返せば、230 = 10 億本にまで増幅されるのです。

(注)コロナウイルスの有無を調べる検査でPCRが使われますが、実はコロナウイルスはRNAウイルスといって DNAをもっていません。そのためひと手間追加作業が必要となります。すなわち、検体に含まれるウイルスからRNAを抽出した後、逆転写酵素というタンパク質を使いRNA に相補的なDNAを作る必要があるのです。一方、プライマーも必要ですから、あらかじめウイルスのRNAの塩基配列を解析し、それに相補的なDNAのプライ マーを合成しておきます。そして PCRを行うと、もしその中にコロナウイルスのRNAから逆転写されて作られたDNAが含まれていればDNAの増幅が起きますし、なければDNAの増幅は起きません。これ によって感染の有無を判断することができるのです。

ところで、PCR法の発明(1986年)は大きな驚きをもって迎えられました。DNAの物理・化学的性質を理解しているものにとっては、分かってしまえば至極当たり前と いうことだったのですが、複製というもっとも生命らしさをもった現象が、まさか試験管の中で、生命体に依存することなく出来てしまうということには当時のこの 分野の大御所といえどもなかなか思いが至らなかったからです。発見者マリスは決して大御所といわれる研究者ではなく、本人は、そうでなかったからこそ旧来の考 え方に捕らえられず思いつくことができたのかもしれ ないと当時を回顧しています。そして1993年、その功績によってマリスはノーベル化学賞を受賞しています。

生命を精密な分子機械と表現する研究者たちがいます。生命も物質の一存在様式に過ぎず、物理学・化学の範疇から出るものではない、というのが彼らの生命を 見る見方です。実際、多くの生命現象が、分子の振る舞いとして明らかにされ、理解されてきました。ただ、生命と単なる物質は何が違うのか、生命における分子の 「存在様 式」とはどう説明し、どう理解すべきものであるかは十分に語れるところまでには至っていないように思います。