生涯を通してがんと診断される確率は男性65.5%、女性51.2% (2019年データ)、がんで死亡する確率は男性25.19%、女性17.5%(2022年データ)と なっています(がん情報サービス ganjoho.jp)。身近な人ががんとなるという経験は誰にでもあることかと思います。しかし、私は医療に関してはまったくの素人ですので、がんの医療についてここ で解説しようというわけではありません。この講義でがんを取り上げる理由は、この講義の目的であるDNAの変化が引き起こす生命現象の一つとしてがんを捉え、 DNAとタンパク質からなるシステムとして生命を捉えることの意義を理解していただきたいからです。

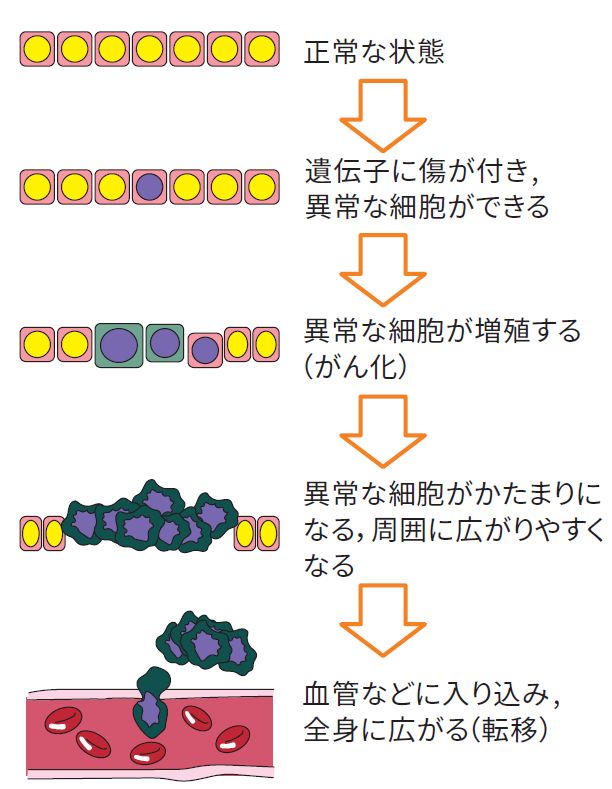

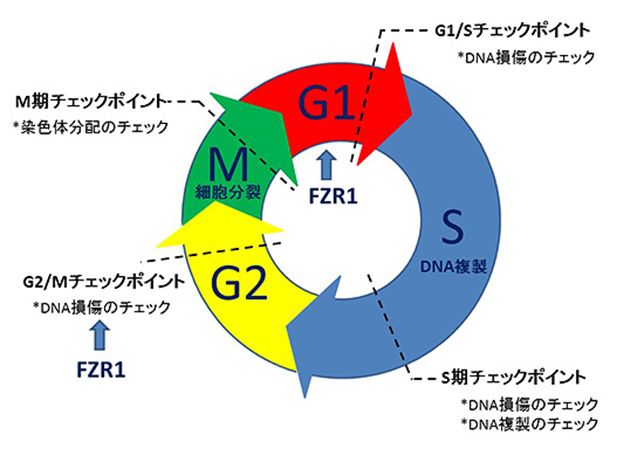

がんは多細胞生物特有の病気です。われわれも、もちろん、約37兆個の細胞からできている多細胞生物です。単細胞生物が単純に細胞分裂を繰り返すことで増 殖す るのに対して、多細胞生物は、分裂に伴い分化し、異なる組織を形成するとともに、個体全体の統合がとれるよう細胞分裂をコントロールする必要が生まれました。 そして、それを担当する新たな遺伝子も出現しました。したがって、正常細胞は、体や周囲の状態に応じて増えたり、増えることをやめたりしています。たとえば、 け が をすれば細胞が増殖して傷口を塞ぎます。しかし、傷が治れば増殖を停止します。ところが、このコントロールが破綻し、周囲の状況を無視して増え続ける異常な細 胞が出現することがあります。この異常な自己細胞の塊、腫瘍ががんなのです。増え続けることで周囲の大切な組織を圧迫したり、壊したり、機能障害を引き起こす ことで症状が現れ、ときには個体を死に至らしめることになります。

ただし、それら異常な細胞が、発生した臓器から離れることがない場合には、多くの場合、良性腫瘍と言えます。がん細胞のもう一つの重要な特徴は、それら異 常 細胞が、隣接する組織へ浸潤し、あるいは血液やリンパの流れに乗って遠隔の部位へ転移することです。しかし、本講義ではがんの転移については言及しませ ん。

正常な自己細胞がなぜ、無限に増殖する異常な細胞へと変貌するのでしょうか。それは、その細胞の遺伝子が変異したからなのです。がんは遺伝子の変異が原因で起こ る病気なのです。しかし、数万あるどの遺伝子に変異が起きてもがんの原因となるわけではありません。がんの発生に深く関わるのは、特に、細胞の分裂と増殖のコ ントロールに関わる遺伝子、そしてDNAの損傷などを修復、管理する遺伝子に起こる変異なのです。

上で述べたように、細胞は分裂と増殖を何度も繰り返しながら、さまざまな臓器や組織にふさわしい姿になっていきます。そして、いったん臓器や組織ができあ がると、それ以上増えることはありません。後は、適宜細胞分裂を行いながら、古い細胞を廃棄して新しい細胞に更新するだけです。しかし、細胞の分裂や増殖に関 わる遺伝子に変異が生じると、分裂が止まらず、細胞が際限なく増殖してしまうことがあります。増えすぎた細胞はやがてまわりの組織や他の臓器に入り込んで、臓 器 不全などを引き起こし、体を衰弱させます。これが、がんなのです。

がんを引き起こす原因となる変異した遺伝子、その中でも限りなく増殖するよう機能する遺伝子は、総称して「がん遺伝子」とよばれます。これに対して、変異 す る前の遺伝子は「がん原遺伝子」とよばれます。1970年代後半、がんが遺伝子の病気であることが明らかとなり、がん遺伝子というものがあると聞いたとき、われわれはがん になるための遺伝子を生まれ ながらにもっていると驚愕したものでした。しかし、がん原遺伝子は、あくまでも細胞の分裂や増殖に関わる生命にとって重要な役割をもつ遺伝子であり、それが変異 することで、細胞の分裂や増殖のコントロールが効かなくなり、がん化することがわかると、がんとは、生命というシステムにとって不可避の病であることが認識さ れ るようになりました。現在のところ、数百種のがん原遺伝子が見つかっていますが、これら遺伝子は、がん原遺伝子とよばれるのは不本意に違いありません。した がっ て、個々の遺伝子は、本来の機能が明らかになると、その役割に相応しい命名がなされています。がん原遺伝子は多種類ありますし、しかもあるがん原遺伝子のどこに 変異が起きたかにもがんの症状は依存し、その様態は多種多様です。この点については、本ページ最後の【付録】「がん医療における遺伝子検査」で触れたいと思い ます。

遺伝子に変異が起こる原因はさまざまです。前回の講義で説明しましたように、紫外線、化学物質、活性酸素、放射線などによって、また、ウイルスの感染によっ て遺伝子が変異を起こすことがあります。遺伝子の変異は外部から受ける原因に限るわけではなく、正常な細胞分裂の過程でのDNAの複製エラーという偶発的な変 異によっ て起こることもあります。また、加齢によって変異が蓄積することも重要な要素となります。がんは、DNAの損傷が不可避である限り、多細胞生物にとって不可避 の病であり、宿命でもあるのです。

しかし、がん原遺伝子に変異が起これば即がん化するというわけでもありません。前回見てきましたように、生命にとって不可避の遺伝子の変異に対する対応策 も、当然、進化の過程で獲得しています。だからこそ、現在、生命は存在しているわけで、次はその対応策を見ていきましょう。

細胞にはあらかじめ遺伝子で決められたメカニズムによって,なかば自殺するかのように死んでしまう現象がみられます。こうした細胞死をアポトーシスとよび ます。細胞外から与えられた何かしらの障害(血行不良、外傷、火傷など)が原因で起こる細胞死「ネクローシス」の対義語として用いられています。

アポトーシスが起こると、細胞内のDNAは細かく切断され(DNA断片化)、白血球の一種である食細胞マクロファージによって処理されます。アポトーシス という言葉は apoptosis = apo(off) + ptosis(fall) で、落葉のイメージから作られた用語ですが、身近な例がたくさんあります。まずはそれらを以下に列挙しましょう。

・落葉

・両生類の変態におけるおたまじゃくしの尻尾の退縮、ヘビの脱皮など

・胎児のとき形成される指の間の水かき状の皮膚の膜が発生に伴い消失する現象

・発生段階においてつくられた脳の神経細胞の半数が中枢神経のネットワーク形成に伴い消失する現象

・生殖器形成におけるウォルフ管の退縮(女性)あるいはミュラー管の退縮(男性)

胎生初期には男女ともにウォルフ管とミュラー管をもっています。ウォルフ管は雄性生殖器へ、

ミュラー管は雌性生殖器へと発達します

・腸管,皮膚,気道など体の表面を覆うバリアとしての臓器の上皮細胞のターンオーバー(新陳代謝)に

ともなう脱落。皮膚の場合は、要するに垢です

・月経時における子宮内膜の脱落

・ウイルス感染細胞の除去 → これについては免疫に関する講義でお話しします

・正常な自己細胞に反応するT細胞の除去 → これについても免疫に関する講義でお話しする予定です

・重大なDNA損傷を起こしている細胞の除去 → これが今回の講義のポイントです

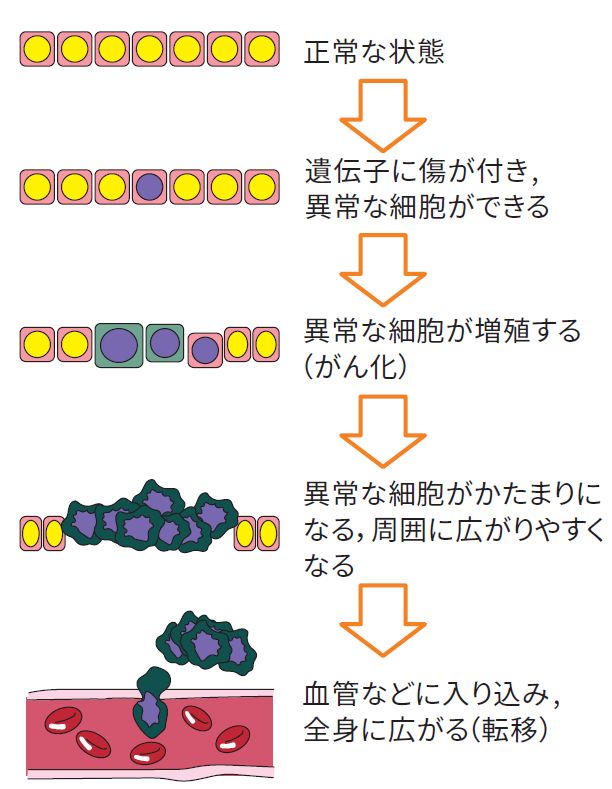

細胞はある大きさになると、成長を止めるか分裂をします。分裂から次の分裂までの過程を細胞周期とよびます。

細胞周期のうち、光学顕微鏡ではっきりと観察できる有糸分裂の時期をM期といいます。ほとんどの細胞で1時間くらいの出来事で、全周期から見ればほんの一時 期に過ぎません。M期と次のM期の間の長い期間は間期と言いますが、この間、細胞は必要な物質を合成し、成長しています。

間期はさらにG1期、S期、G2期に分けられます。S期は核内のDNAの複製が行われる時期です。M期の終わりからS期の始まりまでの期間をG1期(Gは ギャップの意)、S期の終わりからM期の始まりまでをG2期とよびます。活発に分裂している細胞は、G1期の間にDNA合成に必要な酵素が活性化され、S期に 入っていきます。一方、分裂を続けない細胞はS期に入らず、周期の外に出てG0期と呼ばれるG1と似たような状態に留まります。S期を完了すると細胞はG2期 に入り、分裂の準備の最終段階が始まります。ここでタンパク質の合成が増加します。

ところで、細胞は、正しく細胞周期が進行しているかどうかを監視し、異常や不具合がある場合には、細胞周期の進行を停止もしくは減速させる制御機構をもっ てい ます。これを細胞周期チェックポイントとよびます。一回の細胞分裂の周期の中に複数のチェックポイントが存在することが知られており、これまでに G1/S チェックポイント、S期チェックポイント、G2/Mチェックポイント、M期チェックポイントの4つが比較的よく調べられています(図22.2)。

異常が検知されると、チェックポイント制御因子と呼ばれる複数の分子群が活性化され、その異常の原因が取り除かれるまで、細胞周期が停止した状態となりま す。この間に、例えば軽度のDNA損傷の場合には、DNA修復機構が働くことで損傷が修復されます。そして、異常が完全に取り除かれたと検知された時点で、 チェックポイントの働きが解除され、再び細胞周期が進行します。

しかし、重度のDNA損傷の場合などは、DNA修復機構では完全な修復が出来ない場合も起こります。こうした場合には、チェックポイント活性化に続いて、 そ の細胞がアポトーシスを起こして死滅する行程へと進むことになります。この機構は、遺伝子異常を起こした細胞が「自殺」することで、その個体に、さらにはそれ を引き継ぐ子孫細胞に悪影響を残さないようにする役割を果たしています。細胞周期チェックポイントは、その細胞が損傷修復を経て再び増殖に向かうか、アポトー シスを起こすかというスイッチの制御にも関与していると考えられています。

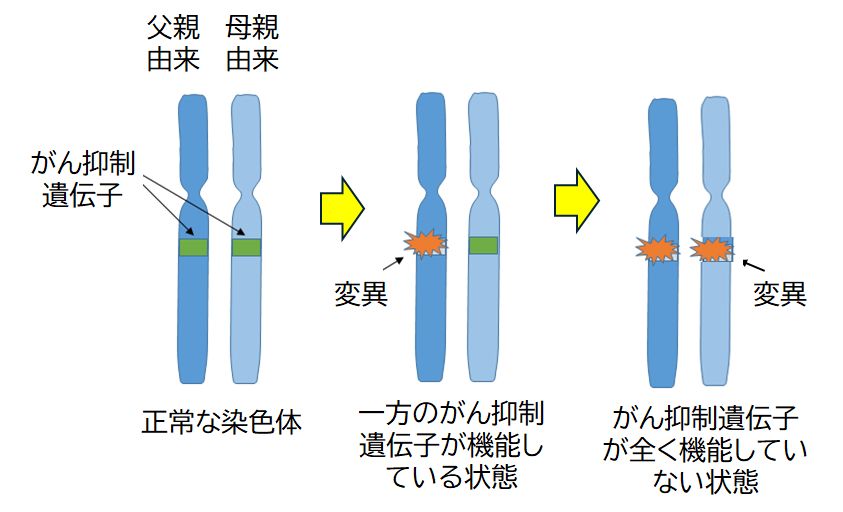

がん遺伝子が車のアクセルとすると、そのブレーキにあたる遺伝子が、がん抑制遺伝子です。がん抑制遺伝子は細胞の増殖を抑制したり、細胞のDNAに生じた 傷を修復したり、細胞にアポトーシス(細胞死)を誘導したりする働きをします。上記の細胞周期チェックポイントの中枢で働く遺伝子たちがこのがん抑制遺伝子の 主要メンバーとなります。したがって、がん原遺伝子が傷ついたことがすぐにがん化に結びつくわけではなく、がん抑制遺伝子がきちんとブレーキを踏むことでそれ を阻止し、がん発生を抑制しているのです。

しかし、がん抑制遺伝子もDNAの塩基配列によって情報が書かれているふつうの遺伝子です。したがって、これ自身が変異し、不活化することも あり得ます。この点については以下でお話しします。

がん細胞は、正常な細胞のがん関連の遺伝子に2個から10個程度の傷がつくことにより、発生します。これらの遺伝子の傷は一度にできたわけではなく、長い 間に徐々に引き起こされたものです。正常細胞からがん細胞に向かってだんだんと進むことから「多段階発がん」といわれています。

これまで述べたように、遺伝子が傷つくことでがん発生に影響を与えるためには、細胞を増殖させるアクセルの役割をするがん原遺伝子が変異して、必要ではな い のにアクセルを踏まれた状態になるがん遺伝子の活性化と、細胞増殖を停止させるブレーキとなるがん抑制遺伝子の不活化が、一つの細胞のなかでともに起こる必要があります。 さらに、 DNAの塩基配列自体は変わらなくても、使われ方が変わってしまうエピジェネティック変異が影響を与えることがあることもわかってきています。エピジェネ ティッ ク変異とは、メチル基などが結合し、その領域の遺伝子の発現を抑制するような変化で、複雑な生物の体を形作っていく上で必須の重要な仕組みなのです が、それがある意味エラーを起こすことからがん発生へと導かれてしまうものです。

がんは遺伝子の損傷が原因となって起こります。そのため、がんになりやすい体質というものがあるのか、またそれは遺伝するかが気になります。実際、健康診 断などでは、親族にがんに罹った人がいるかどうかの質問項目があります。

遺伝的要因でがんとなる人は、がん全体で5〜10%と見積もられています。したがって、多くのがんは、遺伝とは関係のない、孤発性のものと考えられています。親族に複数 のがん患者がいる場合でも、一生に一度はがんとなる人は2人に1人という時代にあっては、孤発性のがんが親族内で偶然重なることはかなりの 確率で起こることであり、遺伝性とは言えない場合が多いということでしょう。

しかし一方で、遺伝的要因があることも確かです。われわれは遺伝子を両親から一つずつ受け取りますが、たとえば、がん抑制遺伝子の一方が生まれた段階ですでに 機能していない場合があります。この場合、もう一方のがん抑制遺伝子が機能していれば、がん原遺伝子が変異してもがん発生を抑えることができます。しかし、そ の機能 しているがん抑制遺伝子に変異が起こると、がん発生の確率は高まります。しかもこの場合、全身の細胞においてがん抑制遺伝子の一方が生得的に機能していませんから、どれか 1つの細胞において、そうした状況が起こる確率は、2つのがん遺伝子がともに機能していて、同じ細胞の2つのがん抑制遺伝子がともに機能しなくなる確率に比べ れ ば、圧倒的に高くなります。そのため、遺伝性のがんは、若いときに罹る傾向があります。

今回の話題は決して楽しいものではありませんでした。しかも身近にがんを患っておられる方もいることを思うと、医者でもない私が生半可な知識で医学に関わ る分野まで踏み込んで語るのは正直気が引けます。したがって、あくまでもDNAレベルでの基本的な話に限定しようと思いました。読み返すと、一つ一つの項目が 何となく百科事典的で、膨らみがないという感じを免れません。興味をもたれた方は、ここに書かれていることを出発点として、医学的なことも含めて、ご自身でよ り深く調べていただきたいと思います。