DNAは遺伝情報を担う分子です。したがって、親から受け継いだ遺伝情報を失わないためには、DNAをそのままの状態で一生涯保持したいわけですが、DNAを傷つける可 能性のあるさまざまな内的要因、外的要因が存在します。それは、生命誕生以来、生命に突き付けられたある意味宿命なのです。いかなる生物もその可能性から完璧 には 逃れることができません。今回の講義では、まずそのDNAの損傷がどのような要因によって起こるのかを見ていきます。そして、その損傷が生命系にどのような 影響をもたらすのかを、この後の講義でじっくりと調べていこうと思います。

ヒトのDNAは、およそ32億の塩基対のセット2組からできています。そして1日1細胞当たり、1万から100万箇所の頻度で損傷を受けているといわれて い ます。DNAの損傷を引き起こす外的要因としては、たとえば、紫外線、化学物質、放射線、ウイルスなどを挙げることができます。また、内的要因としては、 DNAの複製過程におけるエラー、活性酸素などがあります。これらの詳細については21.2以降で述べようと思います。

DNAの損傷には、原発事故で暴露されるような強い放射線によってDNAが切断されるといった極めて深刻なレベルから、1つの塩基が何らかの化学的変化を 引き起こす程度のものまでさまざまです。しかし、どんなに微細な変化でも、そのために傷ついた部分の遺伝情報が失われる、あるいは変化するとすれば、些細なこ とと片づけられるものではありません。

21.2以降で見るように、DNAの損傷の原因のほとんどは特殊なことではなく、日常の生活の中に存在するものであり、生命というシステムがもつ機能の副 作 用的なものもありますから、DNAの損傷で生命というシステムが簡単に破綻をきたすようでしたら、生命はこの地球上には存在し続けることはできなかったでしょ う。実際には、こうして生命は連綿として存在し続けているわけですから、生命系は、DNAの損傷に対して対応策も講じてきているのです。それは、DNA損傷を 修復する機能です。DNAが損傷を受けると修復酵素が駆けつけて、こうした傷を修復する機能をもっているのです。

確かに、損傷を受けたDNAが常に完全に修復されれば、これ以上、DNAの損傷について語ることはありません。しかし完全に修復できない場合があるので す。 たとえば、損傷が広い範囲にわたっていたり、損傷個所が多数であった場合です。しかしそうした場合でも、多細胞生物では、修復不能なDNAを抱え込んだ細胞が自 ら死を選ぶことで、システムの崩壊を阻止していることがわかっています。これはアポトーシスとよばれる現象です。これについては次回の講義で詳しく説明しま す。もちろん、そうした細胞死を起こす細胞の数がある限界を超えれば、臓器や組織への機能障害が生じたり、さらには致死的な効果をもつこともありますが、おそ らくそれはきわめて特殊な例だと言えましょう。アポトーシスは、DNAの損傷から個体を守る大切な機能であることが次回の講義で明らかになります。

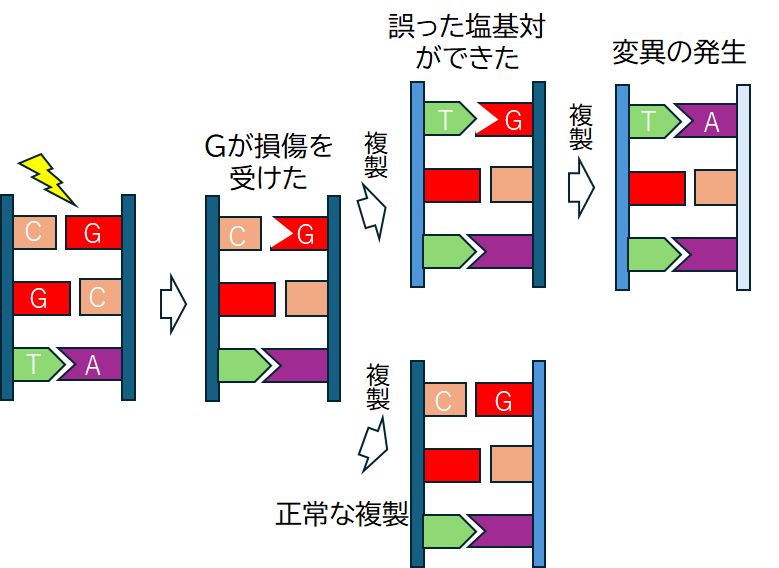

もう一つ、傷ついたDNAの修復で起こる重要な現象があります。それは、修復が完全ではなかったために、ある塩基が他の塩基に置換されたり、新たな塩基が 挿入されたり、ある塩基が欠失したりすることです。これがDNAの変異です。しかもそうした変異DNAをもった細胞が細胞分裂することで、体内に変異DNAを もった細胞が増えたり、子どもへと遺伝することで子々孫々へと伝播していくことが起こるのです。そして、この後の講義の一貫したテーマは、このDNAの変異が 引き起 こす生命現象を見ていこうというものです。

図21.1は変異が起こる一例を示したものです。図の左端では、一番上の塩基対C-GのGが何らかの要因により少し違う化学物質に変化したこ とを示しています。それでもかろうじてDNAの二重らせんは保持されています。しかし、このDNAをもつ細胞が分裂し、DNAが複製されるとき、変異が発生し ます。2本鎖DNAは分離し、変異していない左側のヌクレオチド鎖に対しては、本来の塩基の相補性に基づいた正しいヌクレオチド鎖が合成され、DNAが正しく 複製されます(図の下への分岐)。一方、変化したGをもつ右側のヌクレオチド鎖では、その変化したGに塩基Cではなく塩基Tが結合しています(図の上への分 岐)。この結合が次の細胞分 裂までかろうじて保持されると、その次のDNAの複製では、このTに対して相補的塩基Aが結合し、以後、これを受け継ぐ細胞は、親から譲り受けたDNAとは異な る(この場合でいえば、塩基置換の起こった)塩基配列をもった細胞となります。

DNAの変異は、スタートはあくまでも一つの細胞です。しかし、それは細胞分裂によって子孫細胞へと受け継がれます。また、歳を重ねるうちに、その細胞の DNAに新たな変異が起こる可能性もあり、変異は蓄積されます。そうして、たとえば、がん細胞が生じる可能性が高まることになります。また、DNAの変異が生 殖 細胞に起これば、それは子孫へと受け継がれることにもなります。そうして次世代へと受け継がれた変異は、子孫によい影響をもたらすことも、悪い影響を与えるこ とも、また特に影響が生じないこともあります。そして多くの世代を経て変異が受け継がれることによって起こる非常に重大な生命現象、それが進化なのです。

がんについては次回、そして進化ついては後半の講義で解説する予定です。そこで今回は、DNAの損傷を引き起こすいくつかの要因について見て おくことにします。

太陽光は、生命を育む最も重要な要素であることに疑いがありません。われわれヒトにとってももちろん、明るさや暖かさをもたらし、ビタミンD生成作用も あっ て、欠くべからざるものです。しかし一方で、有害作用もあることも知られています。

とりわけ身近なものが、太陽光に含まれる紫外線(UV; Ultra Violet)です。紫外線は、その波長により、UVA (320-400 nm)、UVB (280-320 nm)、UVC (100-280nm)に分類されています。紫外線のうち、UVCと一部のUVB(290 nm以下)は、大気やオゾン層に吸収されますので、地表に到達するのは、290 nm以上の長波長の紫外線、すなわち一部のUVBとUVAになります。地球表面に達する光のエネルギー量は、太陽光全体の中でUVB 0.5 %に対してUVAが 5.6 %を占めています(ちなみに、可視光線が51.8%、赤外線が42.1%です)。そして、この講義に関わることとしては、UVBは直接的に、そしてUVAは間接的に、 DNA の損傷に関わっていることがわかっています。

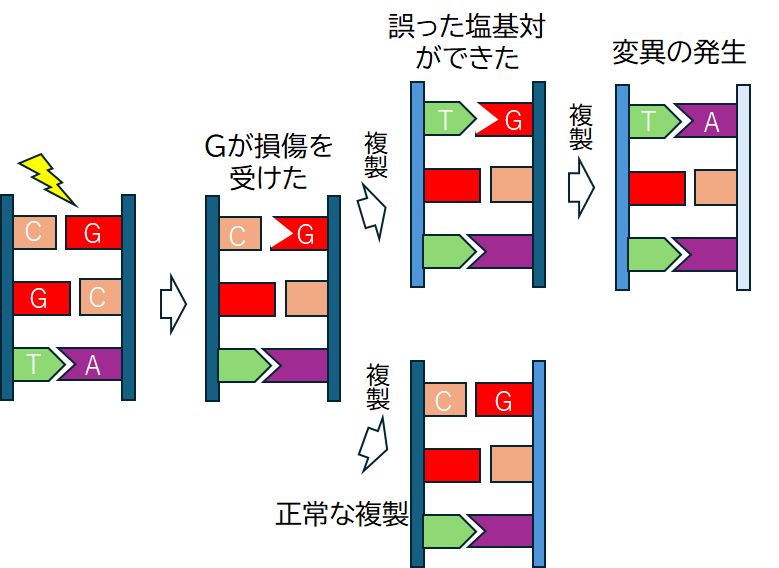

UVBが細胞内のDNAに照射されると、隣り合う2つのチミン(T)が紫外線を吸収し、結合することがあるのです(チミンダイマーの生成;ダイマーとは2 量体と訳され、2つの分子が合体したものをいいます:図21.2)。一方、UVAは、直接的にDNAに影響を与えることはありませんが、体内に活性酸素を発生 さ せ、下で述べ るように、活性酸素がDNAの損傷に関わることが分かっています。

図21.2 紫外線によるDNAの損傷

図の出典:DNA UV mutation.svg @Wikipedia

われわれは、太陽からの大いなる恩恵を受ける一方で、こうした紫外線によるDNAの損傷というリスクも背負っています。しかも紫外線だけを浴びないという 選 択 肢もありません。それでも、こうして地球上の生物が生き延びてこれたのは、われわれの体には、紫外線によるDNA損傷を修復する機能があるからなのです。図21.3に 示したように、紫外線によるチミンダイマーの形成がDNAの損傷を監視しているタンパク質によって認識されると、損傷周辺の2重らせんを解き、損傷が起こった 側のヌクレオチド鎖のうち、損傷を含む25〜30塩基の両端が切断され、除去されます。そうしてできたギャップは、残った相補的なヌクレオチド鎖の塩基と相補 的 関係にある塩基を結合させながら埋めていくことで復元させることができます。こうした修復の仕方はヌクレオチド除去修復といいます。

また、私たちの皮膚は、外側から表皮、真皮、皮下組織の3層構造となっていて、さらに表皮は、表面から角質層、顆粒層、有棘層、基底層に分かれますが、そ の基底層で日々新しい細胞が生まれ、徐々に表面に押し上げられていき、角質層を形成し、最終的には「垢」として皮膚表面からはがれ落ちます。これは皮膚のター ンオーバーとよばれ、およそ1月の周期で起こっています。こうした新陳代謝も、紫外線で傷ついたDNAのある細胞を除去することに役立っています。さらには、 日焼けして皮が剥けるのも、同様な意味があります。

紫外線によるDNAの損傷に関しては多くの話題があり、そのいくつかを本ページ最後の【付録】で紹介しています。

飲食や呼吸などを通して体内に取り込まれた化学物質のなかには、体内で化学反応を起こし、DNAの変異の原因となるものがあります。こうした化学物質は 変異原物質と総称され、現在、2000種ほど知られています。また、その多くが発がん性を示します。いわゆる発がん物質とよばれるものの多くは、DNAを直接 に、間接に損傷することで、がんの発生を誘導します。

ヒトに対して発がん性をもつものは、国際がん研究機関(IARC)によって、グループ1(ヒトに対する発がん性が認められる)、グループ2(ヒトに対する 発がん性があると考えられる)、グループ3(ヒトに対する発がん性があるとは言い切れない)、グループ4(ヒトに対しておそらく発がん性はない)に分類され公 表されています。ちなみに、最も発がん性が高いグループ1に属するものとしては、アスベスト、コールタール、ヒト・パピローマウイルス、中性子線、アルコール 飲料、たばこの喫煙、紫外線を発する日焼けマシーンなどがあげられています。アルコール飲料やたばこの喫煙が発がん性をもつことはよく知られていますが、これ らは直接に、あるいは他の化学物質を介して間接に、DNA損傷に関与します。ヒト・パピローマウイルスについてはDNA損傷とは異なるメカニズムで発がんを誘 発 することが知られており、次回お話しする予定です。また、日焼けマシーンは、UVAを照射するもので、DNA損傷には直接関わらないため、かつては安全だとい われていたのですが、近年、UVAが活性酸素を発生させ、それによってDNAが損傷する可能性があることがわかってきたため、現在では発がん性をもつと認定さ れています。

ヒトをはじめとする好気性生物は、 大気中に含まれる酸素を利用することで効率よくエネルギーを産生し、さまざまな生命現象を営んでいます。また、哺乳動物などでは、その酸素をより反応性の高い活性酸素へと 変化させ、体外から侵入する細菌に対する生体防御システムを発達させています。さらに、細胞増殖の制御や脳神経系および血管の機能制御に関わるシグナルとして も、活性酸素が利用されていることが分かっています。

一方、 活性化されて反応性が非常に高くなった酸素である活性酸素は、DNAをはじめ、さまざまな生体分子を酸化するため、生体にとっては非常に毒性が高いことも知られています。 こ の ような酸素の毒性に対抗するために、好気性生物は、さまざまな抗酸化防御機構を発達させて生命の維持を図っています。活性酸素から生体を防御するシステムとし て、まず活性酸素を消去する酵素系が挙げられます。スーパーオキシドジスムダーゼ (SOD) やカタラーゼなどの酵素がその例です。一方、こうした内因性の抗酸化酵素に加え、ビタミンC、ビタミンE、カロテノイド類、カテキン類など、外因性の抗酸化物質もありま す。実際には、活性酸素の産生と抗酸化防御機構が複雑に作用し合いながら生体内の活性酸素の産生と抗酸化防御機構による抑制の状態が決まります。

通常、われわれの生体内では、活性酸素の産生と抗酸化防御機構による抑制のバランスが取れています。しかし、活性酸素の産生が過剰になり、抗酸化防御機構 とのバラ ンスが崩れることがあります。こうした状態を、酸化ストレスといいます。酸化ストレスを引き起こすリスク因子としては、紫外線、放射線、大気汚染、たばこ、薬剤ならびに酸 化された物質の 摂取などが考えられます。また、過度な運動やストレスも活性酸素の産生を促し、酸化ストレスを引き起こす要因となります。したがって、日ごろからバランスの取 れた食事、適度な運動習慣、ならびに十分な睡眠により、抗酸化防御機構を良好に保つことが酸化ストレスを防止するためにも重要となります。

DNAに放射線(注)が当たると、当たった量に応じてDNAの一部が壊れることがあります。低線量放射線による損傷は、上で述べた変異原性をもつ化学物質 などに伴うDNA損傷に比べて圧倒的に少ないのですが、局所に集中してエネルギーを与えるために、複数のDNA損傷が同時に起こり、複雑な損傷を作り出すこと があります。また、放射線による影響も、その約85%は、放射線により生じる活性酸素等の影響であり、約15%が放射線による直接の損傷によるものと推定され て います。

ちなみに、がんの放射線治療は、まさに放射線のもつこのDNA損傷能力を用いてがん細胞を死滅させることを目的としたものです。

(注)放射線には、原子力発電などの核分裂で発生するα線(原子核から飛び出るヘリウムの原子 核)、β線(原子核から飛び出る電子)、γ線(原子核から放出される電磁波)、レントゲン撮影やCT撮影などで使われるX線(原子核の外で発生する特定の波長 をもつ電磁波)などがあります。

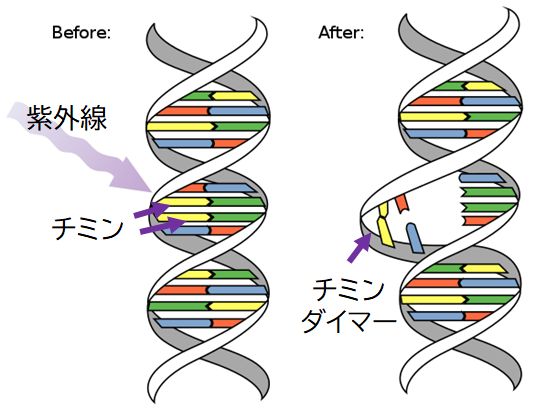

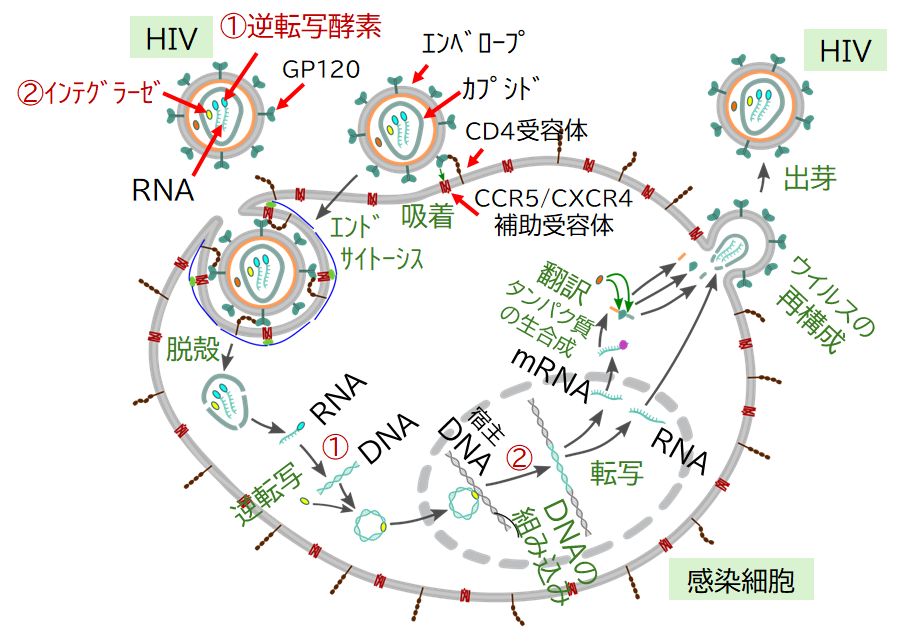

ウイルスのなかに、レトロウイルスとよばれる一群があります。エイズのHIVウイルス、成人T細胞白血病ウイルスなどがこれに属します。RNAウイルスです が、インフルエンザ・ウイルスなどのその他のRNAウイルスとは大きく異なる特徴をもち、DNAの損傷という観点から興味深いので紹介しておきます。

図21.4にレトロウイルスのライフサイクルをまとめました(第8回講義 ウイルスの図8.5と同じものです)。

ウイルスが宿主細胞表面にある受容体となる分子に結合し、細胞内に侵入、RNAを放出するところまではインフルエンザ・ウイルスなどと共通です。ところ が、レトロウイル スはここで、自らがもっていた逆転写酵素によって、RNAからDNAへの逆転写を行う点が決定的に異なります。第4回で説明したDNA→RNAという転写とは 逆の情報の流れ方です。出来上がったDNAは宿主細胞の核へと移動し、そこにある宿主のDNAへ組み込まれます。

図21.4の一番下に注目してください。ウイルスのRNAが自前の逆転写酵素によってDNAに逆転写され、それが、灰色で描かれた宿主のDNAに組み込ま れる様子が描かれています。塩基配列が違うだけで、化学物質としてのDNAという点では逆転写でできたウイルスDNAも宿主DNAも何の違いもありません。 その後、そのまま何も起こらない場合もありますが、何らかのきっかけでこの組み込まれたDNAからmRNAに転写され、タンパク質への翻訳が始まります。合成 されるタンパク質はもちろんウイルスのタンパク質です。それらのタンパク質と転写されたRNAを組み上げればレトロウイルスが完成するという仕組みです。こう して大量のウイルスが1つの細胞内で作られ、宿主細胞から飛び出していきます。細胞は破壊されたり、損傷をうけ、その結果宿主に何らかの病状を引き起こすこと になります。ちな みにエイズのHIVは、ヒトのある種の免疫細胞にある特殊な分子を受容体として感染するため、その免疫細胞が破壊されることで免疫不全の症状があらわれます。

ところで、DNAの損傷という観点からは、レトロウイルスが宿主細胞のDNAのどこかに自身のDNAを組み込み、宿主のDNAを変化させるわけですから、これも損傷とい えるわけです。しかも、どこに組み込まれるかは決まっていませんから、遺伝子領域に割り込んでくることもあり、そのときには、その 遺伝子から作られるはずのタンパク質が作られなくなり、宿主に組み込みの影響が出てきます。また、ウイルスの遺伝子が宿主の細胞で転写されるとき、隣り合う宿主の遺伝子ま で転写され、新たに誕生したウイルスにその遺伝子が含まれる場合があります。その場合には、新たに感染した宿主にその遺伝子が組み込まれることとなり、その遺 伝子が変異などをしていて場合に、がんの発生などの影響をもたらすことがあることも知られています。

DNAの損傷というと、上で掲げた要因が主として論じられることが多いのですが、実は、内的要因によって起こる重要な損傷があります。それはDNA複製の 過 程で起こるものです。その頻度は、1000万塩基対に1つ程度と見積もられています。小さく思えますが、われわれのDNAの1セットが30億塩基対であること を思えば、1セット当たり300塩基対となり、かなりの多さです。しかし、実際には複製エラー箇所を修復してくれますので、最終的には1セット当たり1個程度 まで 減少します。しかしその変異は子孫細胞へと受け継がれ、しかも一生涯に何度も細胞分裂を繰り返しますので、異なる箇所で再度変異を起こす可能性もあり、変異は 蓄積していくことになります。がんが高齢者に多いのも、そうした理由によります。

DNAの損傷は、体中の細胞で一斉に起こる出来事ではありません。それぞれの細胞において、ある確率で起こることです。そのほとんどは修復されるわけです が、一方で、完全には修復されず、変異が蓄積されることも起こります。しかしそれがすべて何らかの影響を体に与えるというわけではありませんが、いくつかの条 件が揃うと、結果として、がんの発生を誘発するなど、何らかの影響をわれわれに与えることになります。

今回はここまでにしましょう。次回はがんの話をしたいと思います。

肌の色 〜 紫外線との関係

紫外線対策 〜 何を守るための対策か?

オゾン層 〜 その形成が生物を海から陸へと進出させた