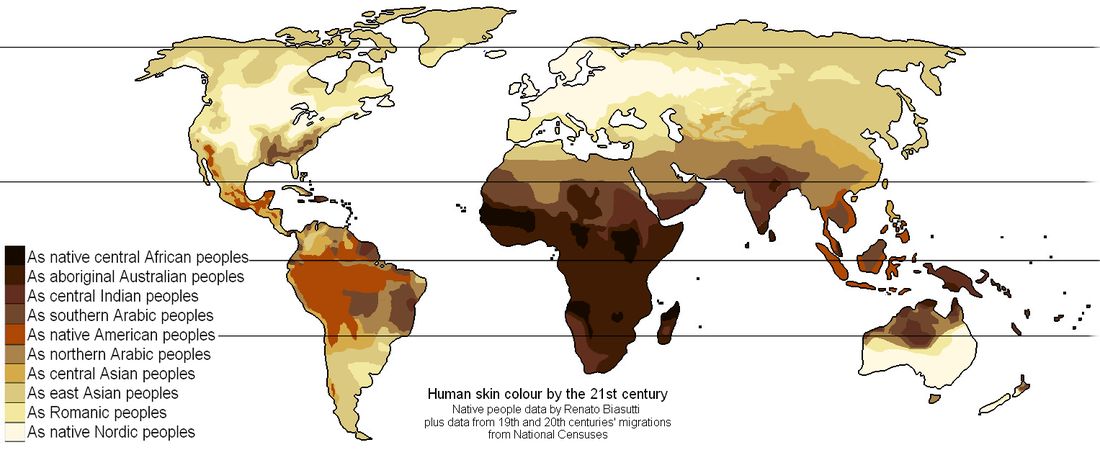

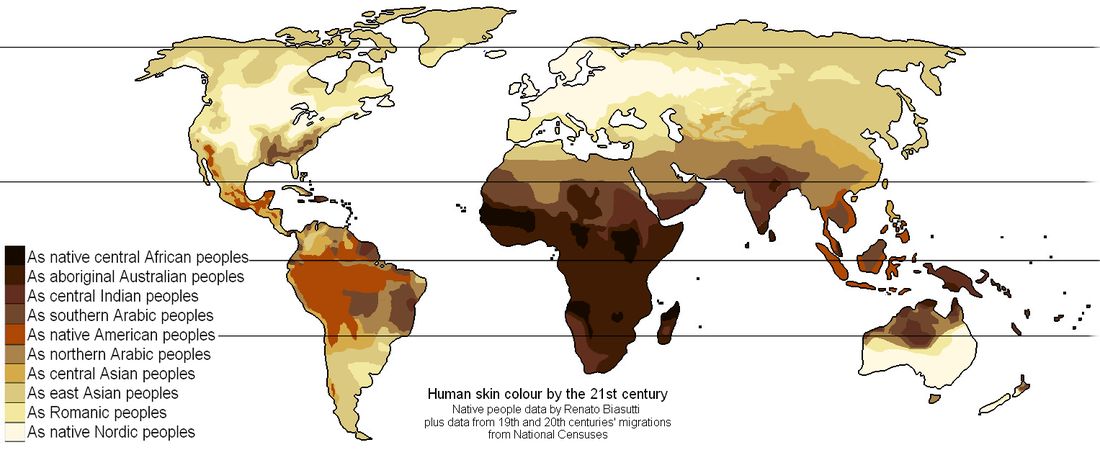

アフリカに暮らしていた初期人類は、もともと体毛に覆われ、その下は白い肌だったと考えられています。しかし、サバンナに住むようになり、発汗を容易にするために体毛を 失 うように進化すると、年間を通じて、強い太陽からの紫外線が直接皮膚細胞に照射されるようになりました。紫外線は細胞内のDNAに損傷を与える可能性がありま すから、それを保護するためにメラニン色素を盛んに合成し、DNAを保護するように適応していったのです。

一方、5万〜10万年前、一部の現生人類の祖先がアフリカを出て北方へと移住します。ところが、赤道付近より紫外線が弱い北方へと移住することで、今度は、メ ラニン色素が紫外線によるビタミンDの合成を阻害する弊害が顕著となってきました。ビタミンD欠乏症を発症するようになったのです。紫外線が弱まったことで DNAの損傷の可能性が低くなり、黒い肌が今度は不利に働き、突然変異として誕生した白い肌がより適応的だったため、広がっていったと考えられます。

余談ですが、ビタミンD欠乏症の1つにくる病があります。ビタミンDはカルシウムの代謝に関わるため、脊椎や四肢骨の湾曲や変形など骨の異常が起こるので す。 19世紀のヨーロッパでは大気汚染が進み、スモッグで太陽光が遮られ、くる病の子供が多く見られました。1880年に執筆された『アルプスの少女ハイジ』に登 場するフランクフルトのクララもくる病と考えられています。そのため、くる病は、俗にクララ病ともよばれます。クララは、ハイジのもとを訪ね、アルプスの紫外 線 をたっぷり浴びること で、症状が改善したのかは定かではありませんが…。

また、紫外線によるDNAの損傷は皮膚がんの原因となりますが、北方へと移住し、白い肌で適応した人々の一部がオーストラリアへと移住しました。オーストラリアの白人の 皮膚が ん発症率が他の地域に比べ極端に高いのはこうした理由によるのです。皮膚がんの一種メラノーマの発症率は、年間10万人あたり日本では数人程度ですが、オース トラリア、ニュージーランドでは50人前後となります。