丂乽惗柦偲偼壗偐乿偲偄偆栤偄偵懳偡傞姰帏側摎偊偼偁傝傑偣傫丅偟偨偑偭偰丄偙偺栤偄偵摎偊傞偨傔偵偼丄 偝傑偞傑側帇揰偐傜乽惗柦乿偵傾僾儘乕僠偟偰傒傞偙偲偱棟夝傪怺傔偰偄偔偟偐偁傝傑偣傫丅偦偙偱偙偙偱偼丄俢俶俙偲僞儞僷僋幙偲偄偆暘巕偵拲栚偟偰惗柦尰徾傪岅傞丄偲偄偆 傾僾儘乕僠傪偛徯夘偟傑偡丅 偙偆偟偨傾僾儘乕僠偼丄堦愄慜偼乽暘巕惗暔妛乿偲屇偽傟丄暔棟妛傗壔妛丄偝傜偵偼忣曬壢妛偺丄偄傢偽惗暔妛偺愱栧奜偺尋媶幰偑 壈柺傕側偔鑸曕偡傞摿庩側暘栰偲偄偆僀儊乕僕偑偁傝傑偟偨丅偟偐偟尰嵼偺 惗柦壢妛偵偍偄偰偼丄偄偐側傞傾僾儘乕僠偱偁傠偆偲傕丄俢俶俙偲僞儞僷僋幙偲偄偆暘巕傪堄幆偟側偄偱惗柦尰徾傪榑偠傞 偲偄偆偙偲偼偁傝摼側偄偲抐尵偟偰傕夁尵偱偼側偄忬嫷偲側傝傑偟偨丅偱傕丄乽暘巕乿偲偄偆丄偳偪傜偐偲尵偊偽暔棟妛 傗壔妛偑懳徾偲偡傞丄惗柦偲偼墢墦偄傛偆偵巚傢傟傞傕偺偑丄側偤乽惗柦乿偺棟夝偵偮側偑 傞偺偱偟傚偆偐丅偦偺偁偨傝傪棟夝偟偰偄偨偩偒偨偄偲偄偆偺偑杮島媊偺栚揑偱偡丅偦偟偰丄乽偙傟傜暘巕傪捠偟偰惗柦傪 挱傔偰傒傞乿偲偄偆偙偲傪偙傟傑偱偁傑傝偟偨偙偲偑側偄曽乆傪懳徾偵丄偦偆偟偨傾僾儘乕僠偺巇曽偵怗傟偰偄偨偩偒丄 惗柦傪尒傞怴偨側帇揰傕偭偰偄偨偩偒偨偄偲偄偆巚偄偱偙偺島媊僲乕僩傪嶌傝傑偟偨丅

丂偨偩偟丄偙偺暘栰傪曪妵揑偵弎傋傞偺偼戝曄側嶌嬈偱偡丅偟偐傕丄昅幰偼暔棟妛弌恎偱惗暔妛偵偼奜晹偐傜怤擖偟偰偒偨 偁傞堄枴慺恖偱偡丅偟偐偟丄慺恖偵偼慺恖側傝偺嫽枴傗榑 棟偺慻傒棫偰曽偑偁傝丄惗暔妛幰偲偼堘偭偨帇揰偑偁傞偲巚偄傑偡丅偦偙偱偙偙偱偼丄曪妵揑偱栐梾揑側愢柧偱偼側偔丄 乽僞儞僷僋幙偺宍乿偵徟揰傪峣偭偰乮傑偁丄昅幰偺嫽枴偺偁傞帠暱傪拞怱偵丄偲偄偆偙偲偱偡乯丄偦傟偵 傑偮傢傞榖戣丄偦傟傕偱偒傞偩偗恎嬤側榖戣傪庢傝忋偘側偑傜丄惗柦偺偁傞懁柺傪昤偒弌偣偨傜偄偄側偲偄偆巚偄偱丄 榖偟傪偟偰傒傛偆偲巚偄傑偡丅

丂堚揱忣曬偲偼丄堚揱尰徾偵傛偭偰恊偐傜巕偵揱傢傞忣曬偺偙偲偱偡丅偦傟偼偳偺傛偆側忣曬偱丄偳偺傛偆偵婰弎偝傟丄 偳偺傛偆偵敪尰偟丄偳偺傛偆偵屄乆偺惗柦尰徾偵娭梌偟偰偄傞偺偱偟傚偆偐丅幚嵺丄傢傟傢傟偺惗柦尰徾偺傎偲傫偳偼丄 偙偺恊偐傜庴偗宲偄偩堚揱忣曬偵婲場偟偰偄傑偡丅惗傑傟偰偐傜妉摼偟偨忣曬偲偄偊偳傕丄偦偺惗摼揑側忣曬婎斦偺忋偱妉摼偝傟丄 張棟偝傟偨忣曬偲偄偆偙偲偑偱偒傑偡丅偟偨偑偭偰丄堚揱忣曬偺棟夝偼惗柦尰徾傪棟夝偡傞忋偱寚偔偙偲偺偱偒側偄 傾僾儘乕僠偺堦偮偲尵偊傞傢偗偱偡丅

丂偦傟偱偼丄側偤俢俶俙偲僞儞僷僋幙偲偄偆暘巕偵偙偩傢傞偺偱偟傚偆偐丅偦傟偼丄偙傟傜偺暘巕偑堚揱忣曬偵娭偟偰 嵟傕捈愙揑偱丄廳梫側栶妱傪壥偨偟偰偄傞偐傜偱偡丅俢俶俙 偲僞儞僷僋 幙偑惗柦偺杮幙傪扴偭偰偄傞暘巕偲尵偭偰傕 夁尵偱偼側偄偐傜側偺偱偡丅

丂惗柦傪棟夝偡傞忋偱偦偺晛曊惈偲懡條惈偲偄偆帇揰偼廳梫偱偡丅偙偙偱懡條惈偼屄惈偲尵偄姺偊偰傕偄偄偱偟傚偆丅 抧媴偵偼壗昐枩偐傜壗壄傕偺惗暔庬偑懚嵼偡傞偲悇掕偝傟偰偄傑偡丅傑偨丄摨庬偺惗暔丄偨偲偊偽僸僩傪庢傝忋偘偰傕丄 偦傟偧傟偑屄惈傪傕偪丄傑偭偨偔摨偠僸僩偼偄傑偣傫丅偟偨偑偭偰丄乽僸僩乿傪掕媊偟傛偆偲偟偰傕丄嵟屻偵偼偙偺屄惈偺 堘偄偵峴偒偮偒丄姰帏側掕媊偑偱偒側偔側偭偰偟傑偄傑偡丅偦傟偼偡傋偰偺惗柦傪堦偮偺掕媊偵墴偟崬傔傛偆偲偟偰傕婲偙傞偙偲偱 偡丅偝傜偵丄抧媴忋偺偡傋偰偺惗暔傪擮摢偵偍偒側偑傜惗柦偲偼壗偐傪峫偊偰傕丄懠偺揤懱偵惗柦偑傒偮偐偭偨偲偒丄 偦偺奣擮偑惉傝棫偮曐徹偼偁傝傑偣傫丅偙偺偙偲偼暔棟妛傗壔妛偺朄懃偲斾妑偟偰傒傞偲偦偺摿庩惈偑傛偔傢偐傝傑偡丅 暔棟妛傗壔妛偺朄懃偼塅拡偺偳偙偱偁傠偆偲惉傝棫偮偲峫偊傜傟偰偄傑偡丅姺尵偡傟偽丄暔棟妛傗壔妛偑晛曊惈傪尒弌偡偙偲傪 傔偞偡偺偵懳偟偰丄惗柦壢妛偼懡條惈偁傞偄偼屄惈傪廳帇偡傞丄偁傞偄偼廳帇偣偞傞傪摼側偄妛栤偱偁傞偲偄偊傑偡丅 暔棟妛幰偑揤懱偺塣摦偲儘儃僢僩偺塣摦傪摨偠棟榑揑榞慻傒偺拞偱巚峫偱偒傞偺偵懳偟偰丄惗柦壢妛偱偼丄 僒僋儔偺惗懺傪嬌傔傞偙偲偑僑僉僽儕偺惗懺偺棟夝偵偼傎偲傫偳寢傃偮偐側偄偺偱偡丅偙偺揰偼丄暔棟壢妛偺巚峫傪傕偭偨恖偑 惗柦壢妛偵傾僾儘乕僠偡傞偲偒丄傕偭偲傕崅偄忈暻偺堦偮偲側傝傑偡丅偟偐偟丄偦傟偼媡偵丄偦偺僊儍僢僾偵戝 偒側娭怱傪暐偄側偑傜傾僾儘乕僠偡傞偲丄惗柦壢妛偼傑偨堘偭偨懁柺傪尒偣偰偔傟傞傛偆偵巚偄傑偡丅

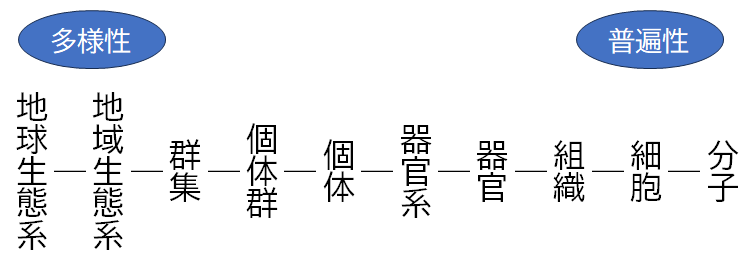

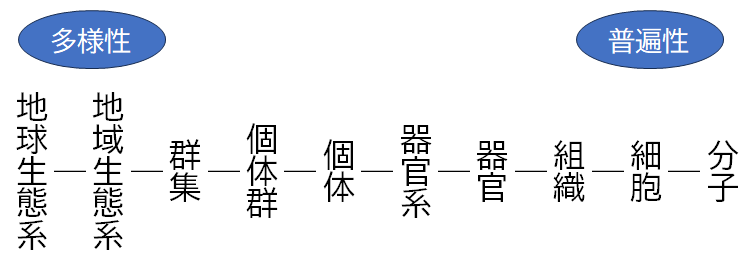

丂偲偙傠偱丄惗柦偼暋嶨側僔僗僥儉偱偡丅屄懱偲偟偰偺惗柦偩偗偑惗柦壢妛偺懳徾偱偼偁傝傑偣傫丅 屄懱偺廤崌懱偱偁傞屄懱孮傗惗懺宯偺棟夝傕寚偐偣傑偣傫丅傑偨丄屄懱傪嵶暘壔偟偰偄偭偨偲偒偺婍姱宯丄婍姱丄慻怐丄嵶朎偲 偄偭偨晹昳偺棟夝傕昁梫偱偡丅偡側傢偪丄惗柦宯傪懆偊傞偲偒丄偦偺奒憌惈偲偄偆帇揰傕廳梫偱偡丅偙偆偟偨奒憌峔 憿偵拲栚偟偰惗柦宯傪尒偰傒傞偲丄屄懱丄惗懺宯偲偄偭偨儅僋儘側奒憌偱偼懡條惈偑尠挊偵尰傟丄慻怐丄嵶朎偲偄偭偨 儈僋儘側奒憌偵側傞偵偮傟晛曊惈偑尠挊偲側傞偙偲偵婥偯偒傑偡丅偦偟偰丄嵶朎傛傝傕偝傜偵儈僋儘側奒憌偱偁傞暘巕偺儗儀儖偵 偄偔偲丄抧媴忋偺偡傋偰偺惗暔偵偍偄偰嫟捠側俢俶俙偲僞儞僷僋幙偲偄偆暘巕偵偨偳傝拝偔偺 偱偡丅

丂偟偐偟丄俢俶俙傗僞儞僷僋幙偲偄偭偨暘巕偼丄杮棃丄暔棟妛傗壔妛偑懳徾偲偡傞傕偺偱丄偨偲偊偦傟偑惗柦偺峔惉梫慺偲偟偰 晛曊揑偵尒傜傟傞偲偟偰傕丄傕偼傗偦偙偵偼惗柦傜偟偝偼尒傜傟側偄傛偆偵傕巚偊傑偡丅偦傟偱傕俢俶俙傗僞儞僷僋幙偵 拲栚偡傞偺偼丄忋偱弎傋偨堚揱忣曬偵偙傟傜偺暘巕偺傕偮暔棟丒壔妛揑惈幙偑捈愙揑偵娭傢偭偰偄傞偐傜側偺偱偡丅 俢俶俙偼堚揱忣曬傪扴偆暘巕偱偁傝丄僞儞僷僋幙偼偦偺堚揱忣曬傪幚慔偡傞暘巕偱偡丅偁傞偄偼丄俢俶俙偼僞儞僷僋幙偺 戜杮偲偟偰偺栶妱傪壥偨偟丄 惗柦尰徾偼僞儞僷僋幙偵傛偭偰墘偠傜傟偰偄傞偲歡偊傞偙偲偑偱偒傞偐傕偟傟傑偣傫丅

丂師夞偐傜捛乆愢柧偟傑偡偑丄俢俶俙偼係庬椶偺墫婎偲傛偽傟傞梫慺偑偝傑偞傑弴斣偱壗昐枩丄壗壄偲偮側偑偭偨暘巕偱偁傝丄僞儞僷僋幙偼20庬椶偺傾儈僲巁偲傛偽傟傞梫慺偑 傗偼傝偝傑偞傑側弴斣偱壗昐丄壗愮偲偮側偑偭偨暘巕偱偡丅偙傟偼丄彮側偔偲傕抧媴忋偺惗暔偵偍偄偰偼晛曊揑側帠暱偱偡丅偵傕偐偐傢傜偢惗暔庬偑懡條偱偁傝丄奆 偝 傫堦恖傂偲傝偑堚揱揑屄惈傪傕偮偺偼丄偦偺墫婎傗傾儈僲巁偺偮側偑傞弴斣乮攝楍偲偄偆乯偑堎側傞偐傜偱偡丅傕偪傠傫丄堦棏惈憃惗帣偼偦傟傜偑傑偭偨偔摍偟偄傢 偗偱偡偑丄偦傟偱傕偦傟偧傟偺屄惈偑偁傝傑偡偐傜丄偡傋偰墫婎攝楍丄傾儈僲巁攝楍偵婣拝偱偒傞偲偄偆傢偗偱偼偁傝傑偣傫丅偟偐偟丄偦偆偟偨帇揰偱惗柦 傪挱傔偰傒傞偙偲偱惗柦偺偳偺傛偆側巔偑尒偊偰偔傞偺偐丄偡側傢偪丄俢俶俙偲僞儞僷僋幙偲偄偆抧媴宆惗柦偵晛曊揑側婎斦偵棫偪側偑傜丄惗柦宯偺傕偮懡條惈傪峫 偊偰傒傛偆偲偄偆偺偑杮島媊偺庡側栚揑側偺偱偡丅

偪側傒偵丄惗柦偺栤戣偼丄偦偺懡條惈偑備偊偵丄壗傪岅偭偰傕昁偢偲尵偭偰偄偄傎偳椺奜偑懚嵼偟傑偡丅偦偆偟偨椺奜傪柍帇偟偨愢柧偼惓妋偝傪寚偔偲偄偆偙偲偼廳乆彸抦側偺偱 偡偑丄惗柦壢妛傪愱栧偲偟偰偄側偄撉幰偺傒側偝傫偵偼偐偊偭偰崿棎傪惗偠丄棟夝偺朩偘偵側傞偲巚偄傑偡偺偱丄椺奜揑側帠暱偵偼怗傟偢偵徣棯偡傞偙偲偑懡偄偲巚 偄傑偡丅傑偨丄婎杮揑偵僸僩偵娭偡傞榖戣傪庢傝忋偘丄峀偔惗暔奅偵栚攝傝偟偨愢柧傕偟傑偣傫丅偦偺揰偼偛梕幫偄偨偩偒偨偄偲巚偄傑偡丅

忋婰偺暥復偱傕丄乽抧媴忋偺偡傋偰偺惗暔偵偍偄偰嫟捠側俢俶俙偲僞儞僷僋幙乿偲偄偆昞尰偑偁傝傑偟 偨偑丄僂僀儖僗偵偼俼俶俙偲僞儞僷僋幙偐傜側傞傕偺偑偁傝丄偦偺偙偲傪僐儊儞僩偡傋偒偐擸傒傑偟偨丅偦傕偦傕丄僂僀儖僗偼惗柦懱偲屇傇傋偒偐丄斲偐偲偄偆媍榑 傕偁傝丄偡傋偰偵栚攝傝傪偟偰暥復傪彂偔偺偼丄偲偰傕擄偟偄嶌嬈偩偲幚姶偟偰偄傑偡丅

丂暘巕惗暔妛偑杣嫽偟偨崱偐傜50擭埲忋慜丄乽戝挵嬠偺恀幚偼徾偺恀幚乿偲偄偆暘巕惗暔妛偑宖偘傞僉儍僢僠僼儗乕僘偑偁傝傑偟偨丅偦傟偼丄戝挵嬠偱偁傟丄徾偱偁傟丄晛曊揑 側梫慺 偱偁傞俢俶俙偲僞儞僷僋幙偑棟夝偱偒傞傛偆偵側傟偽丄惗柦偺晛曊揑側昤憸偑昤偒弌偝傟丄偦偺杮幙偑棟夝偱偒傞偼偢偩偲偄偆婜懸傪昞尰偟偰偄傑偟偨丅幚嵺丄俢俶俙偲僞儞僷 僋幙偺棟夝偵傛偭偰惗柦偺棟夝偼戝偒偔怺傑傝傑偟偨丅偟偐偟偦偺堦曽偱丄惗暔庬偺堘偄丄摨庬撪偱偺屄懱偺堘偄傕僋儘乕僘傾僢僾偝傟丄惗柦偺傕偮懡條惈偵嵞傃岝 偑摉偰傜傟傞傛偆偵傕側傝傑偟偨丅偟偐偟丄偦傟偼堦愄慜偺攷暔妛揑側暘椶傪栚揑偲偟偨嫽枴偲偄偆傛傝傕丄俢俶俙偲僞儞僷僋幙偲偄偆嫟捠偺婎斦傪摼偨偐傜偙偦壜 擻偲側偭偨惗暔庬娫偺斾妑丄屄懱娫偺斾妑偵傛傞丄傕偭偲杮幙揑側惗暔偺懡條惈偺堄媊傪栤偆傕偺偲側偭偰偄傑偡丅

丂廬棃側傜偽丄僒僋儔偲僝僂傪斾妑偟傠偲偄傢傟偰傕崲榝偡傞偩偗偱偟傚偆丅傑偨丄僐僂儌儕偲僱僘儈偼帡偰偄傞偐丄帡偰偄側偄偐偲栤傢傟偰傕丄偦偺敾抐偵偼庡娤偑擖傝傑偡丅 偟偐偟崱偱偼丄椉幰傪俢俶俙傗僞儞僷僋幙儗儀儖偱傛傝媞娤揑偵丄傛傝掕検揑偵斾妑偱偒傞傛偆偵側傝傑偟偨丅偝傜偵偼丄偙偆偟偨俢俶俙傗僞儞僷僋幙儗儀儖偺斾妑 偐傜丄惗柦宯傪帪娫幉偵増偭偰揥奐偟丄媍榑偡傞偙偲傕壜擻偲側傝傑偟偨丅偡側傢偪乽恑壔乿偺栤戣偱偡丅傕偪傠傫丄僟乕僂傿儞埲棃丄恑壔偼惗暔妛偺側偐偱廳梫側 尋媶懳徾偲偟偰偺堦妏傪愯傔偰偄傑偟偨丅偟偐偟丄壔愇偩偗偑庡梫側帒椏偱偁偭偨媽棃偺恑壔榑偵偼庡娤偑擖傝崬傓梋抧偑戝偒偡偓偰丄偳偙偐偄偐偑傢偟偝傗層嶶廘 偝偑昚偄丄 恑壔傪妛栤偲偟偰榑偠傞偙 偲傪宧 墦偡傞尋媶幰傕懡偐偭偨偺偼帠幚偱偡丅偟偐偟崱偱偼丄俢俶俙偲僞儞僷僋幙偺尋媶偑恑傒丄惗暔偺恑壔偵娭偟偰傕傛傝媞娤揑側丄傛傝掕検揑側懡偔偺抦尒偑摼傜傟 傞傛偆偵側傝丄恑壔偺帇揰傪傕偨側偄惗柦尰徾偺夝愅側偳偁傝摼側偄偲尵偭偰傕夁尵偱偼側偄忬嫷偑惗傑傟偰偄傑偡丅偦偟偰丄恑壔偺栤戣偲偼丄惗 暔偺懡條惈偲偼壗偐偲偄偆栤偄偦偺傕偺偱偁傞偙偲傕擣幆偝傟偰偒偰偄傑偡丅寛偟偰丄壓摍偱扨弮側惗暔偐傜崅摍偱暋嶨側惗暔偑抋惗偟偰偒偨夁掱偩偗偑恑壔偑媍榑 偡傋偒栤戣偱偼側 偄偲偄偆擣幆偑峀傑偭偰偒偰偄傞偺偱偡丅

丂巒傔偵弎傋傑偟偨傛偆偵丄乽惗柦乿傪掕媊偡傞偙偲偼偒傢傔偰崲擄偱偡丅偦偙偱丄惗柦尰徾偺摿挜偲偄偆昞尰偱峫偊偰傒傑偟傚偆丅偄傠偄傠偁傞偺偱偡偑丄偙偙偱 偼埲壓偺俁偮傪嫇偘偨偄偲巚偄傑偡丅

嘆丂帺屓暋惢偵傛傝憹怋偡傞丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂堚揱忣曬偺揱払 丂俢俶俙

嘇丂戙幱傪峴偆乮崅搙偵慻怐壔偝傟偨壔妛斀墳僔僗僥儉傪傕偮乯丂丂堚揱忣曬偺敪尰丂丂僞儞僷僋幙

嘊丂恑壔偡傞丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂堚揱忣曬偺曄壔

丂嘆乣嘊偺偦傟偧傟偵懳偟偰丄乽堚揱忣曬乿傪僉乕儚乕僪偲偟偨昞尰偲丄偦傟偵娭梌偡傞暘巕偲偟偰俢俶俙偲僞儞僷僋幙偑採帵偝傟偰偄傑偡丅偙偺榞慻偵増偭偰丄偙傟偐傜堚揱忣 曬偵偮偄偰弎傋偰偄偒偨偄偲巚偄傑偡丅

![]()

仠 暋嶨宯丂乣丂懡條側梫慺偐傜峔惉偝傟丄偦傟傜偑屳偄偵憡屳 嶌梡偡傞偙偲偱丄屄乆偺梫慺偺惈幙偐傜偼梊憐傕偱偒側偄傛偆側怴偨側惈幙傪憂敪偡傞僔僗僥儉丅惗柦偼傑偝偵偦偺暋嶨宯偺揟宆椺偱偁傞丅

仠 僐僂儌儕偲僱僘儈丂乣丂僐僂儌儕偼僱僘儈偺拠娫偐丠