1980年代、複雑系科学という新たな学問分野が誕生しました。複雑系 Complex system とは、単に ”込み入った” 感じのシステムと いうことではなく、多様性に富んだ多数の構成要素からなる系で、それらが相互作用することによっ て全体として多様な現象が、しかも、それらは個々の要素がもつ特性を単純に積み上げただけでは理解できないような現象が 創発される、そうした システムを指します。 生命はまさにその典型であり、複雑系科学において主要な研究対象ですが、経済システムや社会システムなども含め、 従来の要素還元的なアプローチでは扱いきれないような系 を幅広く研究し、 新たなパラダイムを構築しようとしています。

多数の要素からなる集団を理論的に取り扱うとき、従来は、均一な要素が、均一な相互作用をすることによって 引き起こされる現象が対象でした。そこでは、平均値が系を特徴づける量であり、動的な振舞いも空間的・時間的に対称性や 周期性があるような例ばかりでした。しかし、複雑系が対象とする系では、多様な動的振舞いを呈するのが一般的で、 平均値を議論することにはあまり意味がない、すなわち多様な振舞いの一つ一つが「かけがえのない個性あるもの」として 取り扱わなければならないのが大きな特徴の一つとなっています。

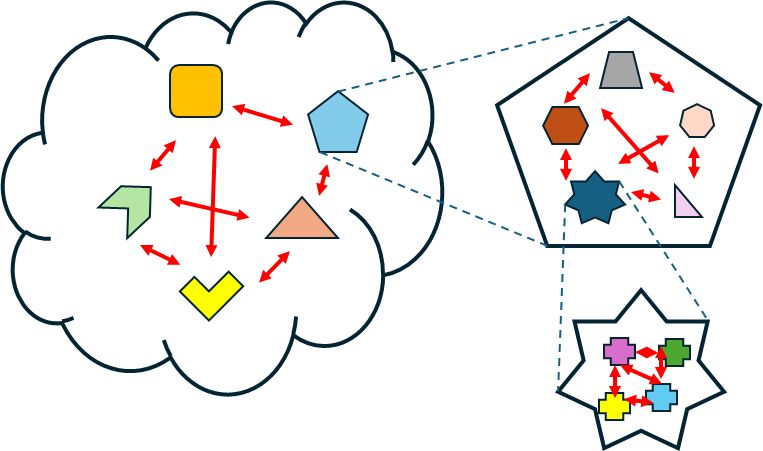

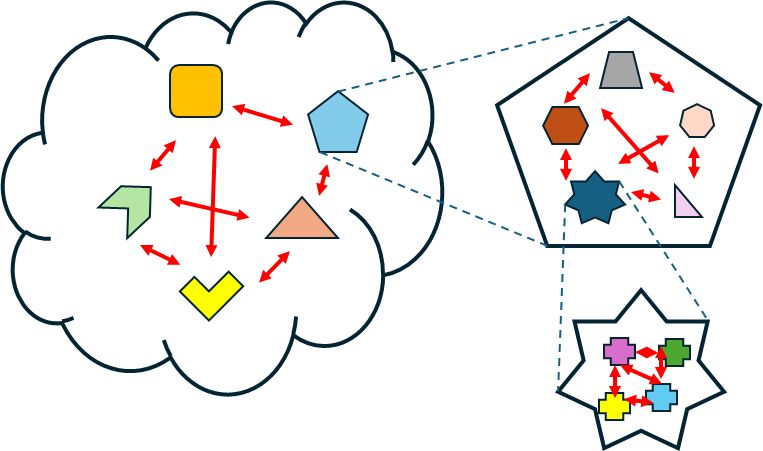

また、系全体における振舞いと個々の構成要素の振舞いに関しては、階層性や創発という概念が複雑系を特徴づける 重要な概念となります。複雑系においては、系全体の振舞いは、個々の構成要素間の相互作用のゆえに、それらの振舞いの 単純な総和では表すことができない、すなわち個々の要素の振舞いに還元して理解する ことができない予想外の振舞いや性質を出現させるという特徴をもっています。これを創発 emergence と呼びます。それと同時に、系に含まれる構成要素は全体の振舞いからも影響を受け、しばしば単体で存在するときに 有していた自律的機能を部分的に喪失するという、全体と部分の間に双方向的な関係が生じ、これが系の階層性の重要性へと 展開していきます。いま考えている系は、さらに一回り大きい系の要素となり、その系もさらに大きい 系の要素となる、と言うように何層にも積み上げられた階層性のなかで、各階層で創発を引き起こすことで、 より大きな系の振舞いはより一層複雑さを増していくことになるのです。

この講義では、DNAやタンパク質などの生体分子が最下層にある要素ですが、それらが図1.1に示したような階層性を構築して、 個体を形成し、それらがさらに生態系の要素となります。そして一方で、生態系の振舞いが個体の振舞いに影響を与え、 個体の振舞いが生体分子の振舞いに影響を与えるというフィードバック機構が働くなかで生命系 の振舞いが決まっていくというわけです。生体分子を基盤に生命を論じることへの違和感があるとしたら、 こうしたことを思い浮かべながら、今後の講義を眺めてい ただければと思います。

参照:田中博著『生命と複雑系』培風館、2002年