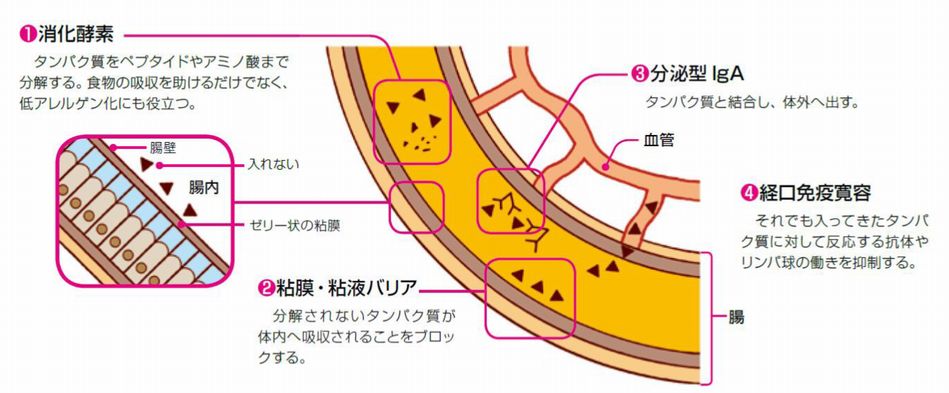

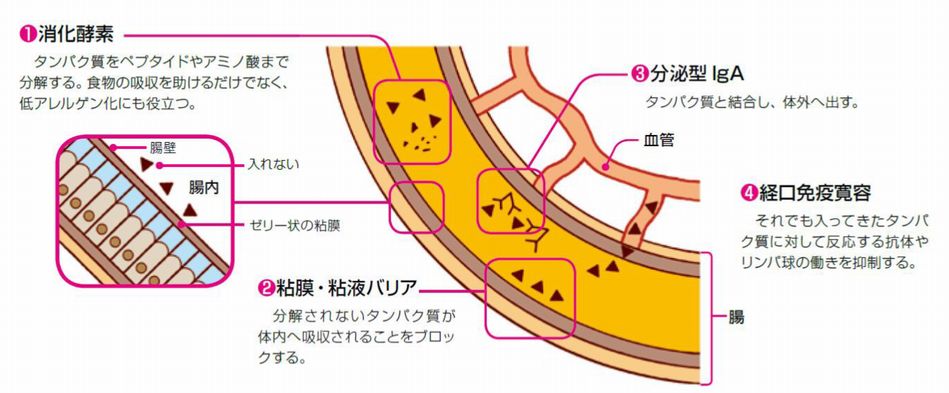

図 食物アレルギーを防ぐためのさまざまなメカニズム

『よくわかる食物アレルギーの基礎知識』 独立行政法人 環境再生保全機構

食物に含まれるタンパク質は我々にとってすべて異物です。しかし、十分に消化されて、アミノ酸かアミノ酸が数個つながったペプチドにまで分解されてしまえば、タンパク質 としての本来の形を失い、吸収されても免疫反応は起こらず、栄養素として扱われます。また、消化された食物を吸収する腸管には、タンパク質をそのままの形では 吸 収しないようにいろいろなバリアが存在して、未消化の食物タンパク質の体内への侵入を防いでいます(下図)。とはいえ、これらは完全ではなく、実際には、未消化 な食物タンパク質も日常的に吸収されているようです。そこで、免疫寛容のメカニズムが働いて、有害な反応が起きない状態になっていると考えられています。免疫 寛 容とは、特定の抗原(この場合は未消化の食物タンパク質)に対する免疫応答を抑制する免疫の仕組みのことです。したがって、食物アレルギーを発症する人では、 特定の食物に対する免疫寛容がうまく働かなくなっていると考えられています。

(注)免疫寛容: 免疫のシステムは、原則自分のタンパク質とそれ以外のタンパク質を見分け、非自己であるタンパク質、あるいはそれをもつ生き物を攻撃するように作られています。したがっ て、 食物に含まれるタンパク質も非自己のものですので、基本的には攻撃対象となります。しかし、食物など、病原体ではないものには過敏な免疫反応を起こさないよう、制 御機構もわれわれには備えられています。このように特定の物質に免疫のシステムが反応しない状態を免疫寛容といいます。特に、口から 食べたタンパク質には免疫寛 容が起こりやすいことが知られており、経口免疫寛容といわれます。また、腸内細菌に対する免疫寛容の仕組みも現在盛んに研究が進められています。

ついでながら、食物アレルギーの特殊な型として最近注目されているものに、生の果物や野菜を食べた直後に口の中がイガイガしたり腫れたりする口腔アレル

ギー症候群があります。アレルゲンが口の粘膜に触れて起こるアレルギー反応です。軽症の事が多いですが、時に重症化してアナフィラキ

シーになることもあります。

花粉症の人に発症することが多く、果物や野菜に花粉と似通ったタンパク質を含まれるため起こると考えられています。ちなみに花粉症の種類と口腔アレルギーを 起こす果物・野菜の関係を以下に示します。

・シラカバやハンノキの花粉 リンゴ、モモ、サクランボ、キウイ、マンゴー、イチゴ、大豆

・ヨモギやブタクサの花粉 メロン、スイカ、バナナ、セロリ

・スギの花粉 トマト等

なお、口腔アレルギーを起こす果物や野菜のアレルゲンは酵素や熱に弱いため、加熱調理すれば分解されて食べても大丈夫な事もあります。