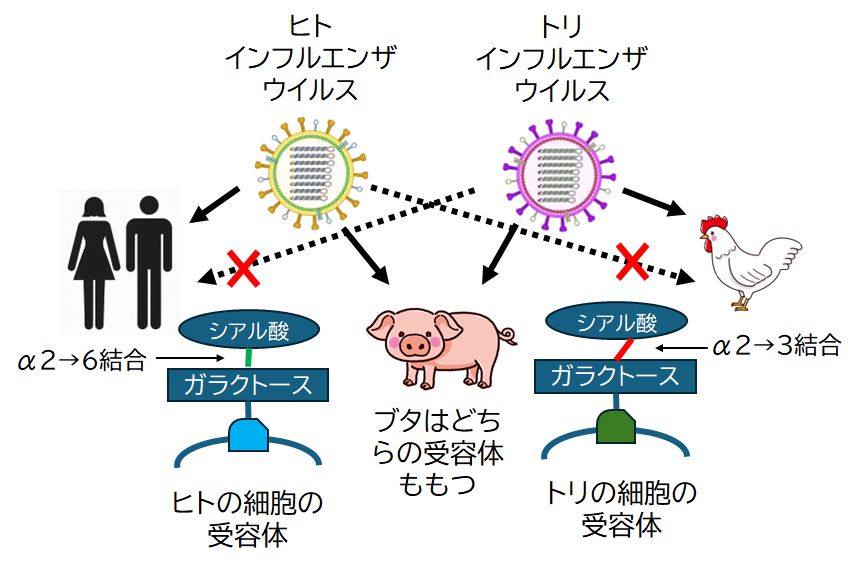

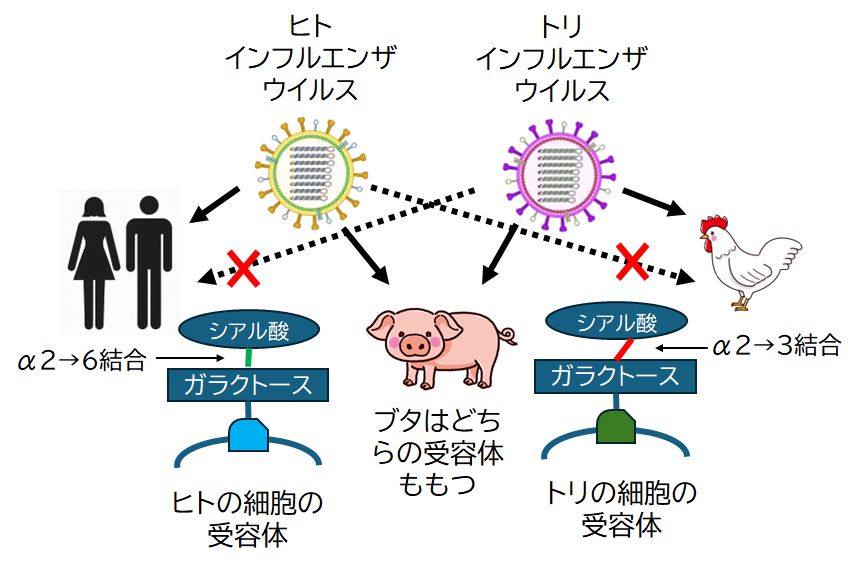

インフルエンザ・ウイルスの表面にあるタンパク質、ヘマグルチニンの受容体は細胞膜上にあるシアル酸であることは本文で述べました。しかし、そのシアル酸はガラク トースに結合していて、シアル酸とガラクトースとの結合様式がヘマグルチニンとシアル酸との結合に関わっていることがわかっています。シアル酸とガラクトース の結合様式には、α2→6結合とよばれるものと、α2→3結合とよばれるものがあり、ヒトは前者を、トリは後者を、そしてブタは両方をもっています。ヒト・イ ンフルエンザ・ウイルスは、α2→6結合のシアル酸には結合するのですが、α2→3結合のシアル酸には結合できません。反対に、トリ・インフルエンザ・ウイル ス は、α2→3結合のシアル酸には結合するのですが、α2→6結合のシアル酸には結合できません。したがって、トリ・インフルエンザ・ウイルスはヒトには感染しな いのです。しかし、突然変異を起こし、ヒトのα2→6結合のシアル酸に結合できるようになると、新型インフルエンザとしてヒトに猛威を振るうことになります。

ここでブタの存在が厄介な状況を生み出します(下の図)。ブタは両方の結合様式のシアル酸をもちますので、ヒト・インフルエンザ・ウイルスにも、トリ・インフ ルエンザ・ウイルスにも感染します。もし両方のウイルスに同時に感染して、両ウイルスの間で遺伝子が混じり合って、ヒトのシアル酸に結合できるヘマグルチニン の遺伝子とその他のトリの遺伝子をもつハイブリッドの新型インフルエンザ・ウイルスが誕生すると、これに抗体をもたないヒトにパンデミックを引き起こす可能性 があります。

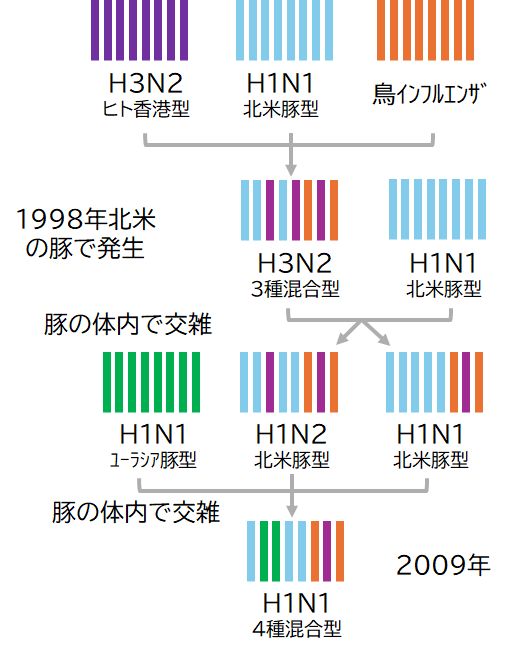

実際に、2009年、ブタ由来のウイルスによるインフルエンザの世界的な大流行が起こりました。世界で30万人近い人が亡くなりましたが、現在ではワクチ ンが完成しており、通常の季節性インフルエンザの一亜株扱いとなっています。

下の図は、2009年5月3日の朝日新聞デジタルの記事をもとに作成したものですが、新型インフルエンザが誕生した経緯を次のように説明しています。 1998年ごろ、北米で豚インフルエンザが流行したときに、豚の体内で豚ウイルスと人のA香港型ウイルス、鳥ウイルスが混じり合い、「3種混合」のウイルスが できました。これが北米の豚ウイルスと交雑を重ね、最終的にユーラシア型の豚ウイルスとも合わさって「4種混合」の新たな豚ウイルスになったというのです。こ のウイル スの表面のたんぱく質が、人に感染しやすい変異を起こした可能性が高く、実際、生物資源研究所(沖縄県名護市)の根路銘(ねろめ)国昭所長たち は、北米の豚ウイルスから受け継がれた6本のRNAのうち、1本が人、2本が鳥、3本が豚(北米)由来であることを示しました。

本文で、エイズウイルスが体内にいるにもかかわらず発症しない人がみつかった話題をとりあげました。調べたところ、ウイルスが細胞内に侵入するとき吸着すべき受容体の遺 伝子が変異し て偽遺伝子化しており、作られていないことがわかったということでした。ところで、第5回の講義で、ABO血液型の話題で、O型の遺伝子が偽遺伝子化していること、その頻 度がかなり大きな値であることなどを取り上げました。なぜそうなのかは明らかではありませんが、次のような仮説を立てることができます。すなわち、かつ てABO血液型物質(これは赤血球だけではなく、 他の細胞表面にもある)を受容体として感染する病原体が猛威を振るい、多くの方が亡くなったことがあったが、O型の血液型はその病原体の受容体として機能しなかったため、 その感染から免れ た。その結果、当時少数派であったO型が、相対的に集団内での割合を高め、それが現在へとつながっていると。あくまでも 一つの可能性を述べたにすぎませんが…。

新型コロナウイルスの流行のときに、ABO血液型の違いにより重症化率が異なるという研究結果が報告されています。しかし下で述べるように、新型コロナ ウイルスが 吸着する受容体は血液型物質ではありませんので、何か別の理由が考えられます。ABO血液型の役割について、新たな知見が得られるかもしれません。

新型コロナウイルスの宿主細胞への侵入は、ウイルス表面に発現しているスパイクタンパク質がヒトの細胞表面に発現しているACE2(アンジオテンシン変換 酵素2)に鍵と鍵穴の関係で結合することで起こることがわかっています。ACE2は、本来、血圧の調節などを行うホルモン系で酵素として働いています。 ACE2は、肺、心臓、腎臓、腸など多くの臓器細胞で発現しており、血管内皮細胞にも発現しています。そのため血管内皮細胞炎が起こって血栓ができたり、免疫 系の暴走が起きて、肺炎とは異なった症状で重篤化する例があることがわかっています。