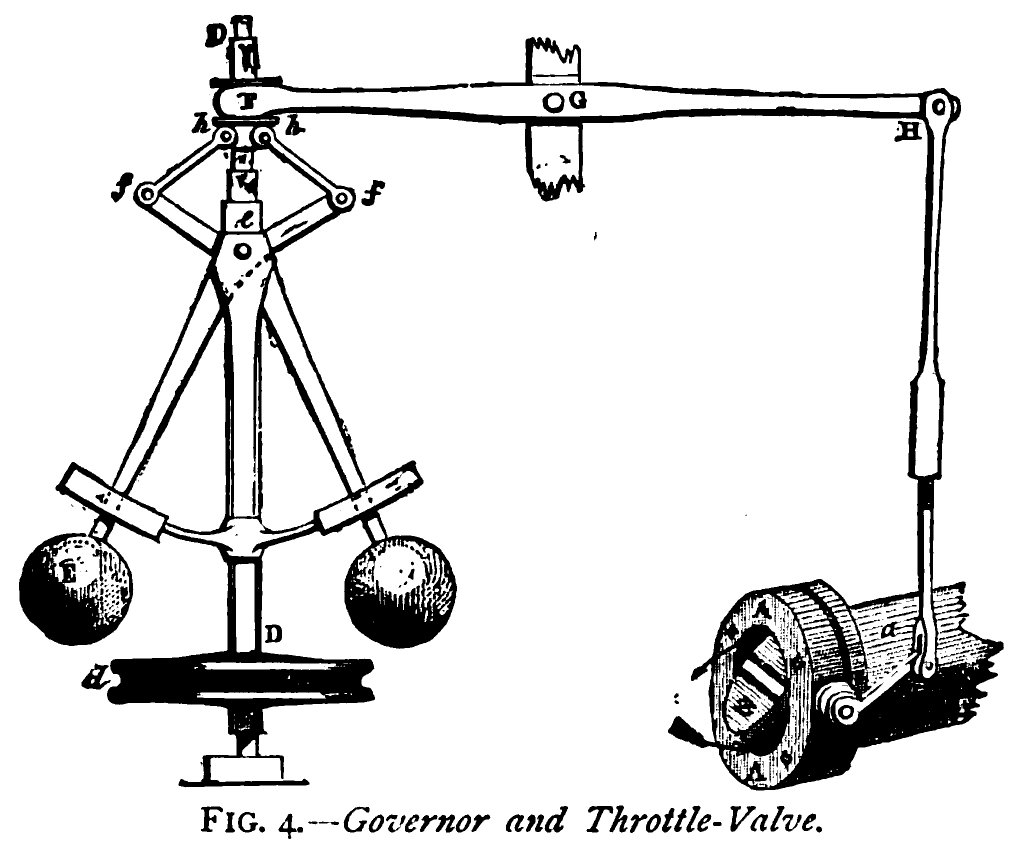

ワットの蒸気機関に取り付けられた調速機

図の出典:Negative feedback @Wikipedia

血糖値の恒常性を維持する機構として負のフィードバック機構の話をしましたが、この機構は、安定したシステムを維持する上であらゆる分野で重要視されているもので す。

古くは、1788年、ワットが、彼が発明した蒸気機関の運転速度を一定に保つために特許をとった、下図の調速機が有名です。左に描かれた振り子は、蒸気機 関と連動して回転するように作られています。運転速度が高まると、回転も速くなり、振り子は遠心力によって横方向に広がるようになっています。その動きは、機 関への蒸気の流入量を調節する菅の弁を、蒸気の流入量を減らす方向に動かします。一方、運転速度が落ちると、左の振り子の遠心力も落ち、閉じる方向へと変化す ると、これに連動して弁が蒸気の流入量を増す方向へと変化します。こうして、運転速度を一定に保ちます。システムがプラス方向に振れればマイナス方向に、マイ ナス方向に振れ ればプラス方向に引き戻す、すなわち、常に逆方向の作用が働き、恒常性を維持しようとする機構、それが負のフィードバック機構の特徴です。

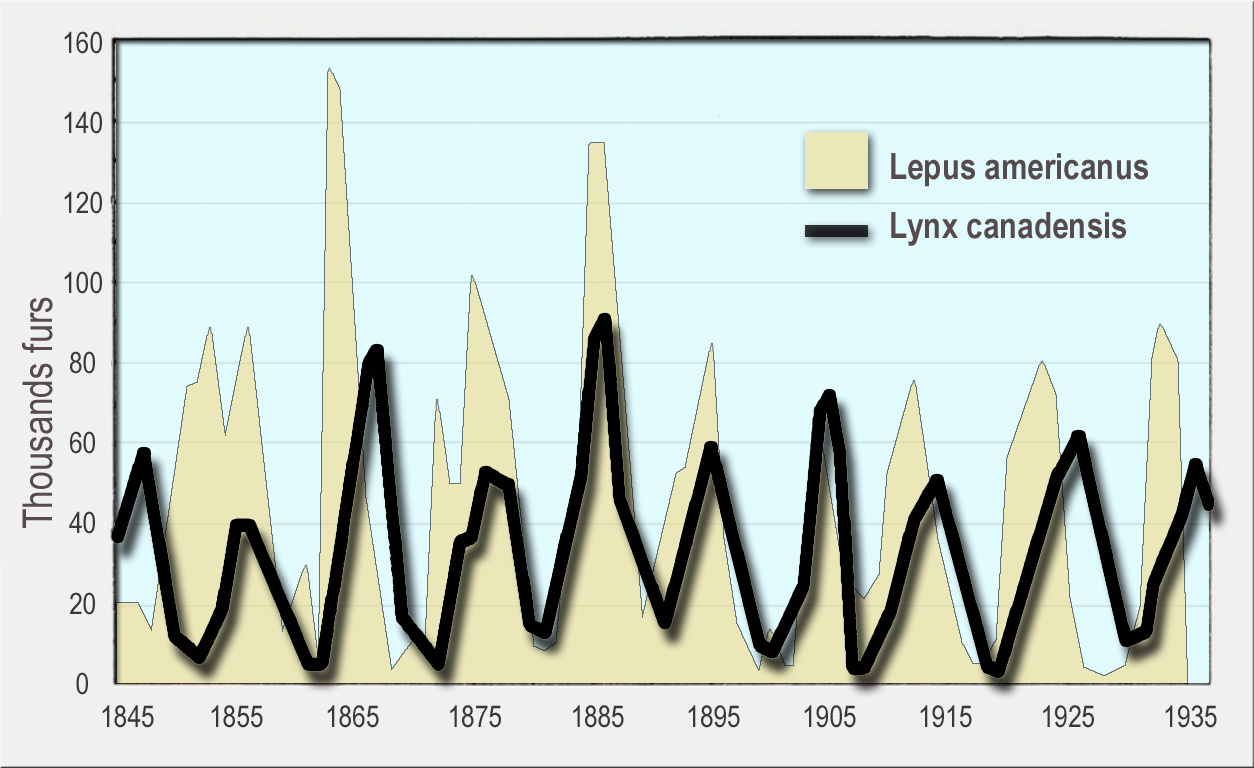

もう一つ、生態系での個体数維持に寄与している有名な例を紹介しましょう。カナダの森林にすむカンジキウサギとその捕食者であるオオヤマネコは、10年ほどの周期で個体 数振動をすることが知られています。下の図は、今から150年以 上も前から100年近くにわたって観測されたデータに基づいた描かれたものですが、これを見ると、ウサギが増えるとそれを餌とするヤマネコが増え、それによって ウサギが減少するとヤマネコも減少し、ヤマネコが減少するとウサギが再び増え出すというサイクルが繰り返されているのがわかります。こうして増えれば減り、減 れば増える方向にお互いが作用しながら、捕食者、被捕食者ともに爆発的な個体数増加も、絶滅も起こらず、恒常性が維持されているのです。 ただし、これまでの研究により、この2種の個体数振動は、2種間の捕食ー被捕食関係だけが原因ではなく、他の多様な生物を巻き込んだもっと複雑な関係によるメカ ニズムが働いていることがわかってきています。

ついでながら負があるということは、正もあるわけで、正のフィードバックについても触れておきます。よく例に出されるのがマイクとスピーカが近づいたときに 引き起こすハウリング現象です。マイクが小さな雑音を拾い、それが増幅されてスピーカから出力されると、それをまたマイクが拾い、というサイクルを繰り返すこ とで、キ――ンという不快な音が出る現象です。その他、核分裂とか、火がボッと点くなども典型的な例です。新型コロナウイルスで話題となっているサイトカイン ストームも、免疫系で起こる正のフィードバックによるものです。免疫系が病原体と戦うときには、感染細胞からサイトカインという化学物質が放出されて、免疫細 胞をそこに誘導 し、集まった免疫細胞を活性化することに寄与するのですが、集まった免疫細胞にさらなるサイトカインの放出も促します。通常は、それが行きすぎないように、す なわち負のフィードバックが働くようにシステムは構築されているのですが、その制御が乱れると、サイトカインストームとよばれる免疫細胞が過剰に集中して活性 化される状況に陥ることが起こります。

このように、正のフィードバックは一般にシステムの暴走を招くことが多く、負のフィードバックと対比して論じられます。

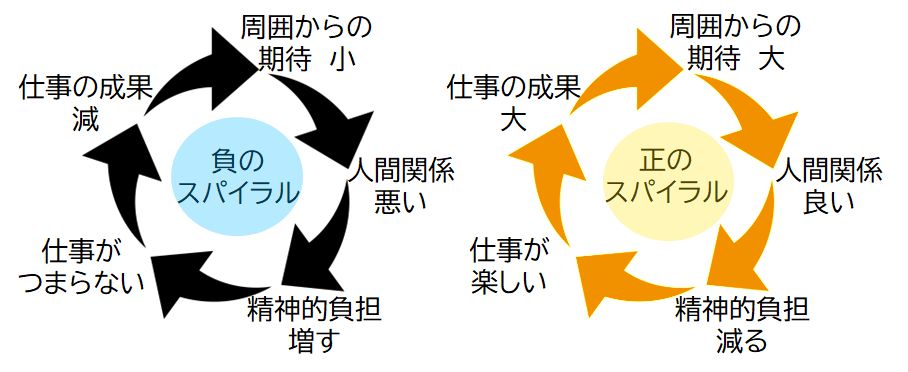

ところで、経済のデフレスパイラルなどで負のスパイラルという表現が使われます。下の図は、人間関係の負のスパイラルと正のスパイラル図ですが、こうした負の出力がさら に負の結果を 生み出す、あるいは正の出力がさらに正の結果を生み出す連鎖反応は、どちらも正のフィードバックに分類されます。