系の外部からコントロールされることなく、自然のプロセスだけで自発的に秩序が形成される(創発するとも表現します)ことを自己組織化といいます。生命現

象はその典型であり、生命という特殊な状況でのみ起こる現象と思われがちですが、物理現象でも、宇宙スケールのものから身の回りの現象に至るまで、自己組織化

現象

は数多く存在します。自然科学では、生命現象も物質科学の延長上にあり、物理学や化学の法則が適用され、それを基盤に理解できるはずだと考えられていますが、

その物理学においては、エントロピー増大の法則という、学問体系の根幹をなす法則があり、それに反するように見えるそうした現象をどのように理解したらいいか

は

長い間の重要な課題でした。前回取り上げたマックスウェルの悪魔を探す試みもその一環でしたが、残念ながら否定されてしまいました。それでは、それに代わるどん

な論理が、エントロピー増大の法則と生命現象の関係を説明可能にしてくれるのでしょうか。今回の講義は、これまでの講義のなかで何度となく思わせぶりに掲げて

きたこの問題について見ていきたいと思います。

自己組織化の典型的な物理現象として、ベナールセルがよく取り上げられます。まずはその話題から紹介します。

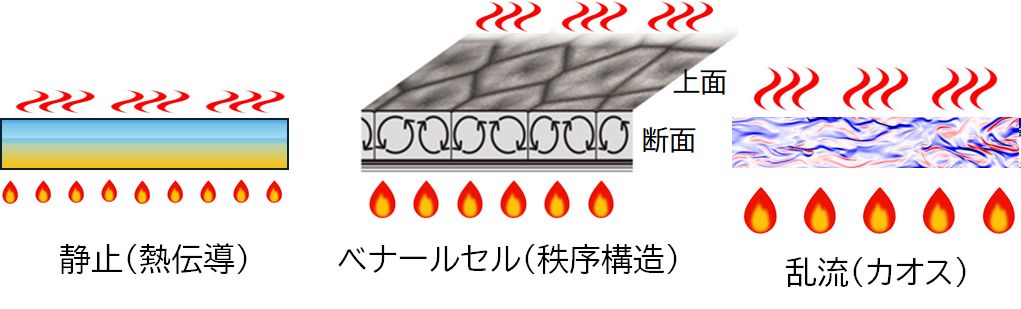

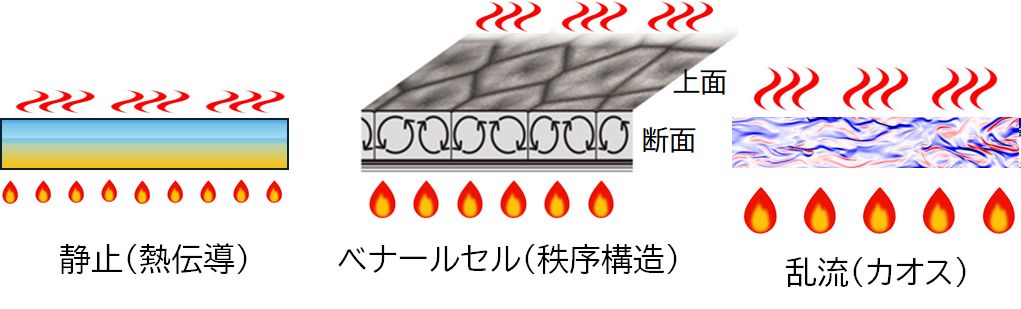

図10.1左に示したように、上下が平行平板の容器に液体が満たされた装置があります。下部を加熱し、上部から熱が空気中に拡散していくようにしてあります。側壁は断 熱されていて、熱の出入りはないとします。当然、下部の温度 \(T_{bot}\) が高く、上部の温度 \(T_{top}\) はそれより低いという状態にあります。下部と上部の温度がそれぞれ一定となる定常状態に達すると、下部から流入する熱量 \(Q\) と上部から流出する熱量 \(Q\) は等しくなります。エントロピーについてみると、下部から流入するエントロ ピーは \( \frac{Q}{T_{bot}} \)、上部から排出されるエントロピーは \( \frac{Q}{T_{top}} \) となり、\( T_{bot} \gt T_{top}\) より \( \frac{Q}{T_{bot}} \lt \frac{Q}{T_{top}} \)、すなわち、容器に流入するエントロピーよりも流出するエントロピーの方が大きく、この容器とまわりの環境を含む系を考えれば、全体としてエントロ ピーが増大していることがわかります。

下部と上部の温度差が小さいときには、熱は単に伝導によって下部から上部へと伝わります。エントロピーはこの熱の伝導によって生成されます。

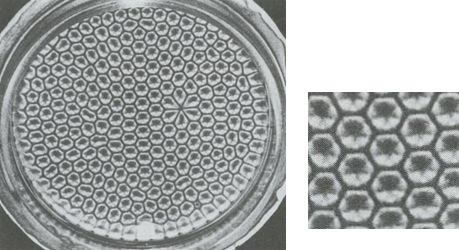

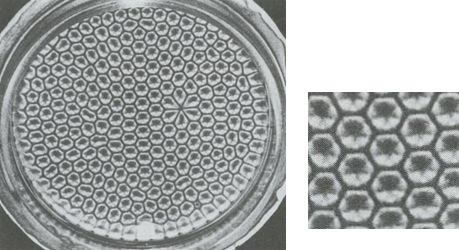

下部と上部の温度差が次第に大きくになるにつれ、熱は対流によって伝わるようになります。下部の液体は熱膨張によって上部の液体よりも相対的に比重が軽くなり、浮力が生 じ、 不安定な状態におかれます。それでも温度差が小さい間は上部と下部の液体の密度差が小さく、下部と上部の液体を置き換えようとする運動は液体の粘性によって抑 え込まれています。しかし、温度差がある値より大きくなると、下部の膨張した液体が上部に移動し、上部にあった温度のより低く、密度の高い液体が下部に移動す る循環運動、対流が持続的に起こります。このとき、容器を上から見ると、規則的に区切られたセル状の構造が生じます(図10.1右の写真。一番右は拡大図)。 こ れをベナールセルとよびます。上板がない条件でも同様で、ベナールセルは気象衛星で撮影された雲の中に見られることもありますし、熱い味噌汁をお椀に注いでし ばらくすると見ることができます(図10.2)。

さらに上下の温度差が大きくなると、ベナールセルは消え、容器内の液体はランダムに流動し、カオス状態となります。

ベナールセルのように自己組織化された秩序構造は散逸構造と呼ばれます。この名称は、外界から注入され、特定の箇所(ベナールセルでは容器の底)に遍在してい たエネルギーが系全体を流れ、最終的に外部に散逸していくことによって、系内部に秩序構造が自己組織的に現れる(創発される)ことに由来します。命名したのは ベ ルギーの物理学者イリヤ・プリゴジンで、その理論的な研究業績によって1977年にノーベル化学賞が授賞されています。プリゴジン以前には、自然界では「エン トロピー増大の法則」が成り立つため、自然に起きる作用では秩序構造は破壊されるだけであり、生み出されることはない、とされていました。しかしプリゴジン は、エントロピー増大の法則は孤立系でのみ成り立つ法則であり、外界に対して開放され、しかもエネルギーおよび物質が外部から流れ込み、外部に流れ出ている 系、すなわち平衡状態にない非平衡開放系では、自己組織化される動的な秩序、すなわち散逸構造が作られることがあることを示しました。したがって、散逸構造 は、岩石や結晶のように、構成する分子間の相互作用などによって安定化されている静的な構造物とは異なり、外部からのエネルギーや物質の流入、そして外部への 流 出をともなう開放系で起こる現象であり、系に注がれているエネルギーおよび物質の供給が止まり、平衡に達すれば消えてしまう、動的な構造ということができます。

この場合、エントロピー増大の法則はどうなっているのでしょうか。エントロピーの小さいエネルギーあるいは物質を外部から取り入れ、より大きなエントロピーを

もったエネルギーおよび物質を外部に散逸させて、エントロピーを外部に捨てることによって、その開放系内部のエントロピーを減少させ、秩序(散逸構造)を作り

出

しています。したがって、開放系とその外部の環境系も含めたエントロピーの収支を考えれば、やはりエントロピーは増大しており、エントロピー増大の法則は成立

しているのです。

(注) 第1回の講義資料の1.3節(3頁)にプリゴジンの著書からの引用を掲げました。そのときにはまったくその意味を理解できな

かったかと思いますが、今 一度読み返してみてください。彼の言いたいことがよく分かるようになっていると思います。

物質的にもエネルギー的にも孤立したマクロな系では、十分長い時間放置すると、どんなマクロ変数(体積、圧力、温度、濃度、密度など)も時間変化しない状態に

至ります。このとき、系は平衡状態にあるといいます。一方、散逸構造のように、系へのエネルギーや物質の一定速度での流入、そして外

部への一定速度での流出があ

る系でも、マクロ変数が時間変化しない状態となることが可能です。こうした状態は非平衡状態ですので、平衡状態とは区別して扱い、定常状態とよびます。

(注)

生物学者である福岡伸一の『生物と無生物のあいだ』などの一連の著書によって、生命を「動的平衡」にあるシステムと捉える考え方が脚

光を浴びています。しかし物理学・化学

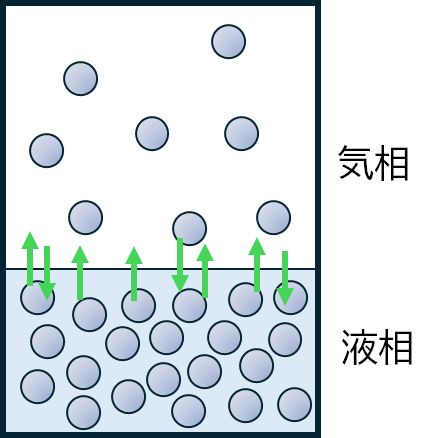

などにおいては、動的平衡という用語は、互いに逆向きの過程が同じ速度で進行することにより、系全体としては時間変化せず平衡に達している状態、あるいはミク

ロに見ると常に変化しているが、マクロに見ると変化しない状態を表すのに使います。たとえば、密封された容器に入った液体と気体が2相平衡にある場合、液体と

気

体の部分の量は時間が経っても変わりませんが、微視的に見ると、液体からは絶えず気化が起こり、気体も絶えず液化しています。ただし、両者が釣り合っているた

め、巨視的にみると何も変化していないように見えるのです。すなわち、マクロに見ると平衡状態にあるが、微視的に見たときには絶えず変化が起こっていて、しか

し釣り合い状態にあるとき、動的平衡にあると表現します。したがって、福岡伸一の言う意味合いとは異なることを指摘しておきます。福岡伸一の動的平衡という用

語は、物理用語でいうところの非平衡開放系における「定常状態」に近い意味であると考えられます。

(注)

生物学者である福岡伸一の『生物と無生物のあいだ』などの一連の著書によって、生命を「動的平衡」にあるシステムと捉える考え方が脚

光を浴びています。しかし物理学・化学

などにおいては、動的平衡という用語は、互いに逆向きの過程が同じ速度で進行することにより、系全体としては時間変化せず平衡に達している状態、あるいはミク

ロに見ると常に変化しているが、マクロに見ると変化しない状態を表すのに使います。たとえば、密封された容器に入った液体と気体が2相平衡にある場合、液体と

気

体の部分の量は時間が経っても変わりませんが、微視的に見ると、液体からは絶えず気化が起こり、気体も絶えず液化しています。ただし、両者が釣り合っているた

め、巨視的にみると何も変化していないように見えるのです。すなわち、マクロに見ると平衡状態にあるが、微視的に見たときには絶えず変化が起こっていて、しか

し釣り合い状態にあるとき、動的平衡にあると表現します。したがって、福岡伸一の言う意味合いとは異なることを指摘しておきます。福岡伸一の動的平衡という用

語は、物理用語でいうところの非平衡開放系における「定常状態」に近い意味であると考えられます。

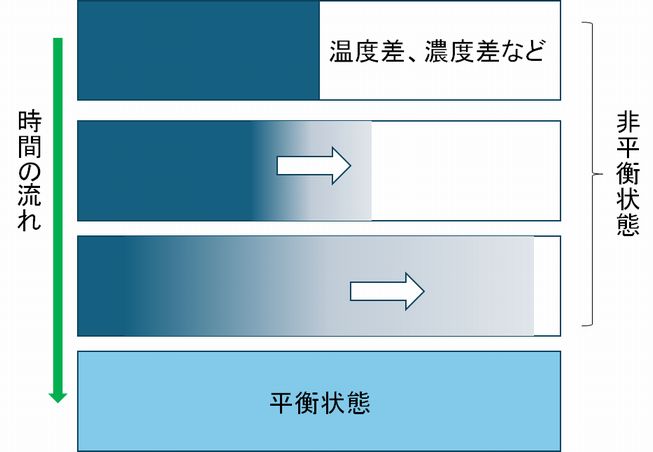

ところで、自然科学は、これまで平衡状態を中心に研究を進め、学問体系を構築してきました。たとえば、図10.3に示したように、温度差、濃度差があったものが拡散 によって一様化し、平衡状態に達する過程において、もっぱら最終的な平衡状態のみに関心が払われ、その途中経過にあまり注意が払われませんでした。平衡に達す るまでの間は、系は非平衡状態にあるわけですが、その非平衡状態を理論的に取り扱うことはきわめて難しかったからです。しかし、上記のプリゴジンは、そうした 非 平衡状態の解明に立ち向かい、基礎的な理論を少しずつ構築していく中で、散逸構造という考え方に至りました。ただし、現在、非平衡の科学は着実に進歩を遂げてはいるの ですが、まだ完成というにはほど遠い状況にあります。

第8回の講義で多くの方が「宇宙の熱的死」という言葉に関心を抱いてくださいましたが、それは宇宙が平衡状態に達したということを意味します。それは言い換

えれば、われわれは今、その平衡状態へと向かう非平衡状態の真っただ中にあるということです。平衡というと、世の中が平穏であるというイメージと結び付けられ

るかもしれませんが、エントロピーの視点からは、平衡とはそれ以上何も変化しない死の世界を意味します。そして、この後の話のポイントの一つは、生命システム

とは、非平衡の世界でしか成り立たない現象であることを理解していただきたい点にあるのです(注: ちなみに平衡は equilibrium

の訳ですが、経済学ではこの用語は「均衡」と訳されています。)

みなさんは地球生態系が太陽エネルギーの恩恵を受けて成り立っていることはご存じかと思います。われわれは、食事からエネルギーを得て、生命を維持している ことも確かです。さらに、工場で何らかの製品を生み出すためには、そして都市を秩序あるシステムとして維持するためにも、やはり多くのエネルギーや資源が必要 です。 しかし、こうした構図は、ともするとエネルギーや資源さえあれば何でもできるというイメージを作り出してしまいます。エントロピー増大の法則は、そして今回これまで 述べてきた非平衡開放系という新たな視点は、エネルギーや資源の確保だけが唯一の問題ではないことを浮き彫りにしてくれます。

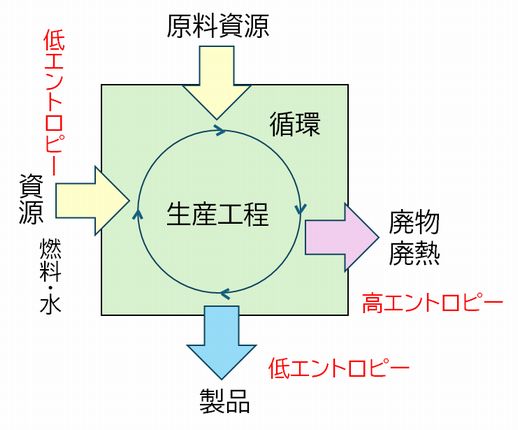

何らかの生産工程を考えてみましょう(図10.4)。原料資源を燃料や電気などのエネルギー資源を使って加工し、製品を生み出します。工場によっては、清らかな水 が洗浄などの工程で必要な場合もありますし、発生した熱を水で冷やすことも必要かもしれません。そうして低エントロピーな製品が作り出されますが、エネルギー を使ったことで熱が発生し、エントロピーが発生します。きれいな水に何等かの物質が溶け込むことで、そして水が温まることでやはりエントロピーが発生します。 それらは廃熱・廃物などとよばれ、工場の外部へと排出されます。エントロピー増大の法則は、そして今回述べてきた散逸構造あるいは非平衡開放系の考え方は、こ の廃熱・廃物を通してエントロピーを捨てるという行為が、何らかの秩序構造を生み出すためには必須であることを明らかにしました。

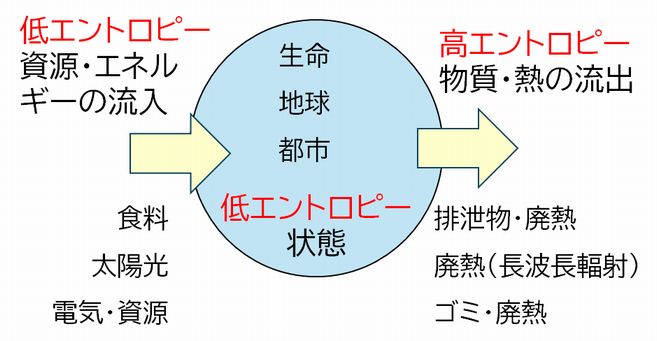

地球生態系、生命系、都市についても同様のことが言えます (図10.5)。地球生態系では、太陽光のエネルギーによって植物が光合成を行い、その後複雑な食物連鎖 を経て、最終的には宇宙空間にエントロピーの大きな長波長輻射(赤外線輻射)によってエントロピーを地球生態系外に捨てています(次回の講義でさらに詳しく話 す予定です)。生命系は、食料から供給されたエネルギーを利用して、生体内の複雑な過程を経て生命現象を営み、最終的に高エントロピーの排泄物として、あるい は体表面からの熱の放散という形でエントロピーを生体外に捨てています。都市はどうでしょうか。電気・ガス・石油などのエネルギー、そしてきれいな水を取り入 れながら、都市機能を駆動し、最終的には、廃熱・廃物(ゴミ)・排水などの形でやはりエントロピーを捨てています。

自己組織化の仕組みを考える中で、マックスウェルの悪魔のようなエントロピーを減少させる仕組みを考えてきたわけですが、これらの事実は、増大してしまった エントロピーを何らかの方法で捨てることによって、言われてみれば何のことはない論理なのですが、系のエントロピーを下げていたということです。しかし、エン トロピーを捨てるためには、熱として、あるいは何らかの物質に付随させる、あるいは混合させる形で捨てる必要があります。そして継続的にシステムを維持してい くためには、捨てた分のエネルギーや物質的資源を補うため、絶えず新たにそれらを取り込むことが必要となります。系が定常状態にあるとき、流入するエネルギー や物資と流出するエネルギーや物質の量は基本的には等しいのですが、決定的に異なるのは、流入するエネルギーや物質のエントロピーよりも、流出するそれらのエ ントロピーの方が必ず大きくなっていることです。それにより、エントロピー増大の法則が成り立つだけでなく、系内部に秩序や構造というエントロピーの低い状態 を生み出すことが可能となるのです。

いま私の手元に「文明社会はエネルギーで進化する」と書かれた図があります。産業革命以降、人類の消費するエネルギー量は急速に増加し、文明が進化しまし

た。そして1970年代の石油ショックでは、エネルギー源の一つである石油の枯渇が話題となりました。しかし一方で、1960年代には「公害」が深刻な問題と

なっていました。大気汚染、水質汚染はエントロピーの捨て場の問題を示す典型例でした。第1回の講義で引用した1975年に経済学者ガルブレイスが発した警告

「成長の限界は資源の枯渇よりも廃棄物の捨て場の枯渇によって決まる」は、こうした図式により、より明確に理解できるようになったのではないでしょうか。

ノー

ベル物理学賞受賞者であるシュレーディンガーは、1944年に刊行された著作『生命とは何か』において、生命とエントロピーの関係を次のように述べていま

す。

ノー

ベル物理学賞受賞者であるシュレーディンガーは、1944年に刊行された著作『生命とは何か』において、生命とエントロピーの関係を次のように述べていま

す。

生きている生物体は絶えずそのエントロピーを増大しています。―あるいは正の量のエントロピーを作りだしているともいえます― そしてそのようにして、死の状態を意味するエントロピー増大という危険な状態に近づいてゆく傾向があります。生物がそのような状態にならないようにする、すな わち生きてい るための唯一の方法は、周囲の環境から負エントロピーを絶えずとり入れることです。―後でわかるように、この負エントロピーというものは頗る実際的なもので す。生物体が生きるためには食べるのは負エントロピーなのです。このことをもう少し逆説らしくなくいうならば、物質代謝の本質は、生物体が生きているときには どうしてもつくり出さざるをえないエントロピーを全部うまい具合に外へ棄てるということにあります。

これにより、シュレディンガーは、生物とは「負のエントロピー」を食べるものだと主張したとし、この負のエントロピー negative entropy

はネゲントロピー negentropy

とよばれるようになりました。しかし、エントロピーは正の量であって、負にはなりません。したがって、ここで意味することは、上で述べたよ

うに、流入してくるエネルギーや物質のエントロピーよりも、流出するエネルギーや物質のエントロピーの方が大きく、その収支をまとめた結果、エントロピーは負

になるということにすぎません。したがって、ネゲントロピーを取り入れたという表現は一つのレトリックであるのですが、ともするとこの事情が忘れ去られ,あた

かも「ネゲントロピー」という独り立ちした実体的な量が系に取り込まれるかのごとく表現した記述が多々目につきます。エントロピーの視点から環境問題を扱う槌

田敦は、これは、月収10万円あるが借金の返済が毎月12万円ある人が、私の毎月の収入はマイナス2万円であると言っているようなもので、数学的には正しいか

もしれないが、収入と支出の詳細を覆い隠してしまいかねず、とりわけ環境問題を論じる上では弊害がある、と指摘しています。

第8回の講義で、水飲み鳥は濡れた頭部のフェルトから水が気化することでその温度を下げ、腹部との間に温度差を生じさせ運動していることを説明しました。し かし、水飲み鳥を何かの容器で覆うと、やがて容器内の湿度は100%となり、すなわち平衡状態となり、もはや水は気化しなくなるため、頭部と腹部に温度差を生 み出すことができず動かなくなることも説明しました。この後者の事実が、水飲み取りが第2種永久機関ではないことを示しているのですが、むしろ前者の、気化熱 を 利用して自ら温度差を生み出しているという事実が意味する点については、第8回の講義の段階では十分に説明されないまま放置されていました。

今回の講義によって、その意味するところが明らかになったと思います。図10.6の写真は、左が非平衡開放系、右が平衡に達した閉鎖系(孤立系)となります。左の 写真では、腹部に周りからの熱が流入し、頭部から水の気化によって熱が散逸していくという構図になります。上で、平衡は死であり、生命とは非平衡開放系でなく ては存在し得ないと述べましたが、水飲み鳥はまさにそれを具現化してみせてくれています。水飲み鳥は、第1種永久機関ではないこと、第2種永久機関でもないこ と、そして非平衡開放系で動くことを示してくれるエントロピーの講義にとって最高の玩具だと思っています。

ところで、頭部から水が蒸発するためには、周囲の空気の湿度が100%未満である必要があります。湿度100%は平衡状態に達して達成される状態です。した

がって、周囲の環境も非平衡状態にあることが必要となります。こうした環境が非平衡状態にあるということも実は重要なポイントとなりますが、この点については

次回にお話しすることにし、今回はここまでとしたいと思います。

今回の講義で、生命現象は非平衡開放系でなければ起こらないことは分かりました。それによって、エントロピー増大の法則とは矛盾しないことも説明できまし た。しかし、生命とは何かがそれで理解できたかというと、相変わらず議論の俎上にのったまま、どうしたものかと眺めている状況です。理解が進むためには非平衡 開放系の理解がもっともっと深まることが必要で、今後の研究の進展に期待したいところです。

⇒ 第11回 循環