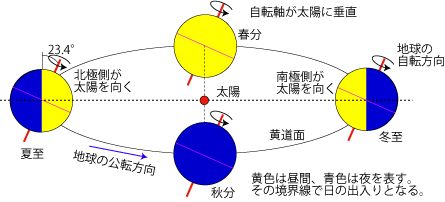

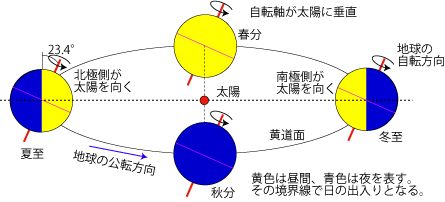

地球は自転しているため、夜と昼があり、1日の中でも温度変化が生じます。また、太陽の周りを公転し、しかも地軸が太陽の周りを回る公転軌道面に対して 垂直ではなく傾いているため、季節の変化が年単位で起こります。こうした温度変化が地球を常に非平衡状態に保っていることが、地球が“生きた状態にある根幹 に あります。こうした漠然とした説明に何となく納得できるのがエントロピーという概念から導かれる重要なポイントです。こうした温度差がもたらす具体的な現象を 列記し、地球生態系に及ぼす影響を考えることが実際の施策などを考える上ではもちろん欠かせませんが、温度差を生み出すことが何か重要そうだという感覚をもつ ことも意味があるのではないかと思っています。

地球の自転、公転、地軸の傾きが、地球上に絶えず温度差を生み出します

図の出典:国立天文台 https://eco.mtk.nao.ac.jp/

エントロピーの増大とは、温度差、濃度差などの差を均一化しようとする動きであることを第10回の講義で説明しました。冒頭のべナールセルも、容器内の温度

差を一様にしようと容器の下部から上部へと熱を伝導させ、密度差を一様にしようと対流を起こしていますが、下部から絶えず熱が流入し、上部から絶えず熱が流出

しているため、下部と上部の温度差、濃度差を解消し、一様化することが叶わず、継続的に対流が起こり、ベナールセルが形成された状態が維持されると捉えること

ができます。差を絶えず作り出して非平衡状態を維持することで、それを均一化しようというエントロピー増大の動きが何らかの流れを絶えず引き起こすことがで

き、それが自己組織化のための必要条件となるというわけです。そして、そうして創発される動的な秩序構造は、差が消え、均一化されてしまうとたちまち消えてし

ま うものであり、その点が結晶のような静的な秩序構造とは本質的に異なることにもぜひ注目しておいていただきたいと思います。

多様性がある集団とは、その構成要素間に何らかの差があることを意味します。その差が要素間に何らかの流れを生じさせ、それが集団の組織化に寄与している

とみるのは、あまりにも穿った見方でしょうか?