�@�����ƃG���g���s�[�̊W�𗝉����邽�߂ɂ́A�t�J���n�Œ�G���g���s�[�̎�����G�l���M�[��������A���G���g���s�[�̕�����G�l���M�[��r�o����

���Ƃ��K�v�����ł��邱�Ƃ�O��̍u�`�ł͊w�т܂����B�������A�\�������ł͂���܂���B���ɂ͂ǂ̂悤�ȏ������K�v�Ȃ̂ł��傤���B����ɓ����邽�߂ɂ͂�

������̌������ʂɊ��҂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��ł����A�u�z�v��1�̏d�v�ȃL�[���[�h�ł��邱�Ƃ͊m���ł��B�����ō���́A�z�ɂ��Č��Ă��������Ǝv

���܂��B

�@�O��̍u�`���e�����Ȃ���A����̃e�[�}�ł���z�ɂ��Č��Ă������߂ɁA�G���g���s�[�w��̃z�[���y�[�W�ɒ��ꂽ�u�z�^�Љ���������邽�߂�

20�̎��_�v����A�`���ɂ���5�̎��_�����p�������Ǝv�� �܂��B�@�@https://entropy.ac/publication/publication-230/�@

�i�O�������N�j

1. �n����̐����Ɛl�ގЉ�̂�����𗝉����錮�����G���g���s�[�ł��B

�@�G���g���s�[�Ƃ́A�����ƃG�l���M�[�Ƃ��ЂƂ܂Ƃ߂ɂ����g�U�̓x���̒�ʓI�Ȏw�W�ł��B�M�G�l���M�[���ЂƂ�łɓ`���͍̂����̏�����ቷ�̏��ւ� ���� �āA�ቷ���獂���ւ̔M�̈ړ��́A�d�͂Ȃǂ̏����K�v�Ƃ��܂��B���̓d�͂́A���Ƃ���������ቷ�ւ̔M�̈ړ��Ȃ��ɂ͋N�����܂���B�����͍��Z�x�̏ꏊ�� ���Z�x�̏ꏊ�ւƊg�U���܂��B������Z�k����ɂ͎d�������Ȃ���Ȃ�܂���B���Ƃ��ΊC������^�������ɂ́A�����I�E���w�I�ȕ����̎d�����K�v�ƂȂ�� ���B

�@�����ƃG�l���M�[���ЂƂ܂Ƃ߂ɂ��āA���R�E�i�����̐��E�j�̕ω��͊g�U�̓x�������������ɋN����A�Ƃ������Ƃ�\�������̂��u�G���g���s�[����̖@���v��

���B������G�l���M�[�́A�Љ�I���Y�E����̏�ɂ����āA�O���ł̉��炩�̕ω���Ȃ�����i�܂�C�O����̖ړI�ӎ��I�ȓ��������̂Ȃ�����j���p�\��

��Ԃ��痘�p�ł��Ȃ���ԂɂȂ��Ă��܂��܂��B���̈Ӗ��ŁA�G���g���s�[�͗̓x���̎w�W�Ƃ������܂��B

2. �����n�̓����͂��̒�퐫�ɂ���܂��B

�@�u�G���g���s�[����̖@���v�̑��݂ɂ�������炸�����n���G���g���s�[�����ɕۂ��Đ����Ă�����̂́A�G���g���s�[���̂Ă�ߒ� ������A���̃G���g���s�[�����������I�ɑ��݂��邩��ł��B

�@�����n�ɒ�G���g���s�[�̕����E�G�l���M�[���������A���G���g���s�[�̕����E�G�l���M�[�����O�E�����ł��B�����������Ă���A�����n�Ƃ̑� �ݍ� �p�̌��ʁA���̃G���g���s�[�����債�A�����n�ɑ��Ċ��Ƃ��Ă̖������ʂ������Ȃ��Ȃ�܂��B�������Ƃ��ċ@�\�����邽�߂ɂ́A���̃G���g���s�[�� ���u���̊��v���K�v�ł��B���ہA�n���ɂ͊K�w�I���d�\�����������������邽�߁A�����������ԑ������Ă����̂ł��B

�@���̑��d�\���̂��ꂼ��̃��x���ɂ����āA���̓������n�i�������n�j�A���̊O�������ƌ��Ȃ����Ƃ��ł��܂��B�O���̊��͓����̐����n���傫���A �]���Ĉ�ʓI�ɂ͕ω��͒x���̂ł����A���̕ω��������Ȃ�Ɛ����n�͂���ɂ��Ă䂯���A���݂��낤���Ȃ�܂��B���̈Ӗ��Ŋ��͒��I�łȂ���Ȃ�܂� ��B

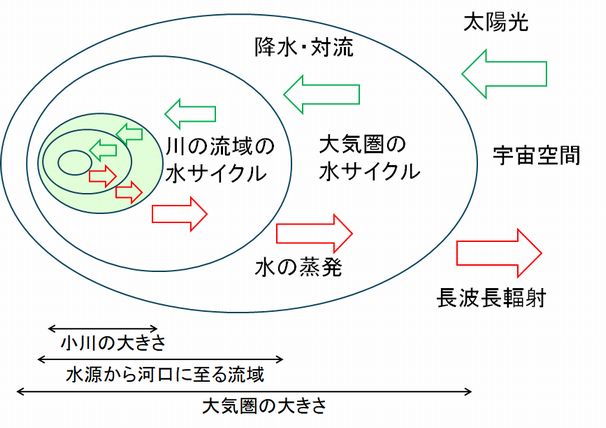

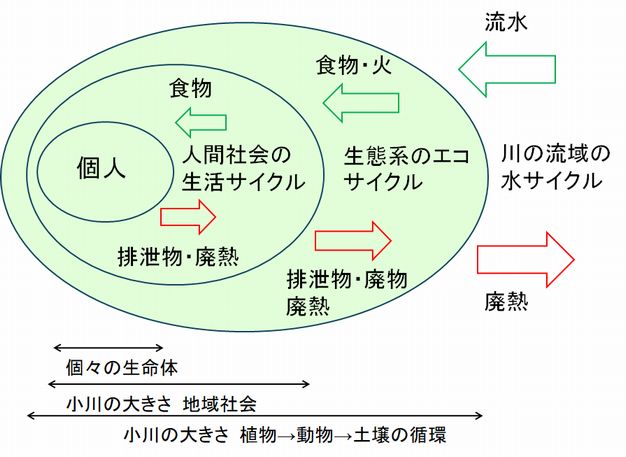

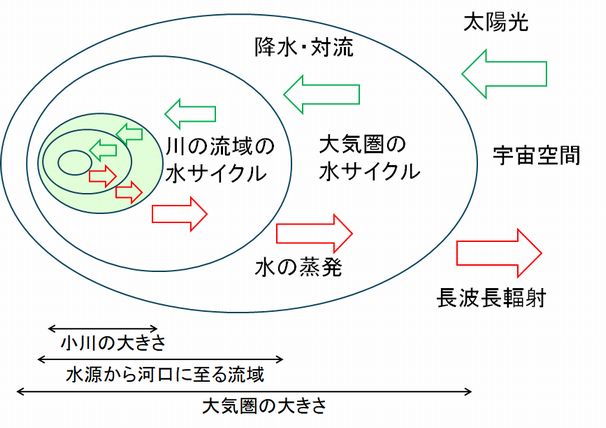

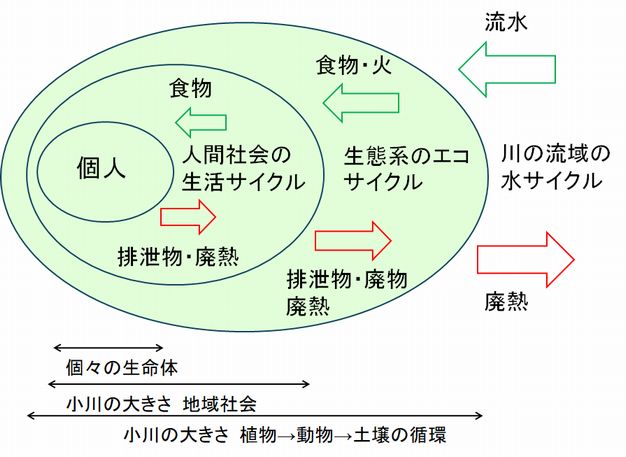

�}11.1�@�������Ƃ��ċ@�\�����邽�߂ɂ́A���̃G���g���s�[�����u���̊��v

���K�v�ŁA

�K�w�\���ƂȂ��Ă��܂��B��ԊO���̊��͉F����ԂŁA�F����Ԃ��ފ��͂���܂��A������

���̗e�ʂ̖����Ƃ�������傫���̉��b�ɗ����Đ����Ă���ƌ����܂��B�E�}�́A���}�̗ΐF�̕������g��

�������̂� ���B�Ȃ��A���̐}�͊w��z�[���y�[�W����̈��p�ł͂Ȃ��A��L�̓��e�̎Q�l�ɂȂ邾�낤��

�v���A�Ɠc�֒� �w�G���g���s�[�ƃG�R���W�[�x ���Q�l�ɍ쐬�������̂ł��B

3.

�n����̐����Ɛl�ގЉ�������邽�߂ɂ́A�L�Ăȋ����̑̌n�i���Ԍn�j���A�����̏z�ɂ���āA���������G���g���s�[���ŏI�I�ɂ͉F����Ԃւ̔M���˂Ƃ����`�Ŕp���ł�

�Ȃ���Ȃ�܂���B

�@�n����̐����Ɛl�ގЉ�̑���������Ŏx���Ă���̂́A���z����̒�G���g���s�[�̃G�l���M�[�i���z���j�̋����ƁA�F����Ԃւ̔M���˂Ƃ������G���g��

�s�[��

�G�l���M�[�̔p���ł��B�A���͂��̒�G���g���s�[�̃G�l���M�[�����G�l���M�[�̒�G���g���s�[�����i�Y�������j�ɕς��i�������j�A�����ɒ��Ă��܂��B����

�͂��̍��G�l���M�[�E��G���g���s�[�����Ǝ_�f������āA��_���Y�f�Ƃ��Ĕr�o���A�A�����Ăї��p�ł���`�ɕς��܂��B�ǂ���̉ߒ��ł��A��������G���g��

�s�[���n�O�ɔp������̂ɁA�܂�������F����ԂɔM���˂ł���Ƃ���ɉ^�Ԃ̂ɁA��G�l���M�[�̒�G���g���s�[�����ł��鐅���K�v�ł��B

4. ���Ԍn�Ƃ́C���G�l���M�[�E��G���g���s�[�����̗��p�̘A���ɂ���ďz�I�ɘA�Ȃ����A�L�Ăȋ����̑̌n�Ƃ����܂��B�z�i�����z�Ə�ԏz�j�����Ԍn�̈ێ��ɂƂ��Ċ� �{�I�ɏd�v�ƂȂ�܂��B

�@�����E���n�̂��ꂼ��̃��x���ɂ�����G���g���s�[�p���̉ߒ���S���̂��A�z�ł��B�����n�̏�Ԃ͈��s�ςł͂Ȃ��A����E�G�߂Ƃ��������z�̉^�s�ɗR �������Ԃ̏z�ɂ���Ă��̒�퐫��ۂ��Ă��܂��B��Ԃ��z���邽�߂ɂ́A�������z���Ȃ���Ȃ�܂���B�������ɂ���ĐA�����Œ肵���Y�f���A���܂� �܂ȉߒ����o�āA��_���Y�f�ɂȂ��Ė߂�悤�ɁB

5. ���R�̏z�Ɛ����n�̊����E���l�Ȃ�����Ƃ��悤�Ȑl�Ԃ̊����́A���т�����������Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B

�@���R�̏z�������n�̊����Ƃ��̑��l�Ȃ�������x���A�����n�̊����Ƃ��̑��l�Ȃ���������R�̏z���x���Ă��܂��B�����͂��̔����ȗ��A���\���N�ɂ킽��

���� ���ݓI���l���̓W�J�E�����̌��ʁC���݂̂悤�ȑ��l�Ȃ�����������Ɏ����Ă���̂ł��B���̒����ߒ��ɂ́A���̂R�̏�������Ղɂ���܂����B(1)

���q�j�� ��{�I���萫�A(2) �����N���̗L�@���̈��萫�A (3)

�זE�j�i��`�q�j�̊�{�I���萫�B�l�Ԃ̎Љ�I�c�ׂ̒��ł��̂R���������Ȃ��Ă������A�����̊����E���Q���̍���ɂ���܂��B

[�ȉ��ȗ�]

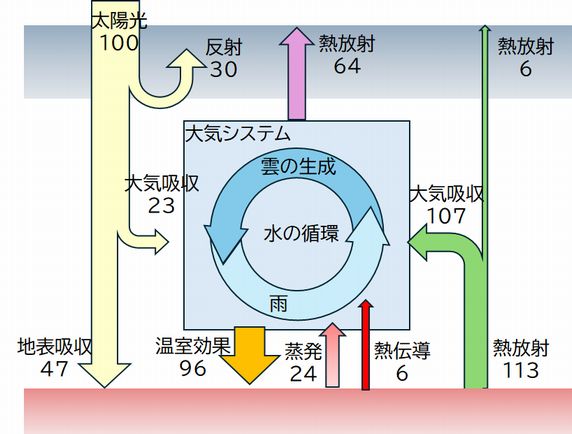

�@���z����̒�G���g���s�[�̌��̃G�l���M�[��100�Ƃ��A���ꂪ���̌�ǂ̂悤�Ȍo�߂����ǂ�̂����Ă݂܂��傤�B�܂��A30�͂��̂܂ܑ�C���ɓ˓�����Ƃ���Ŕ��˂� �ĉF����ԂւƖ߂��Ă����܂��i�}11.2�Q�Ɓj�B�܂��A23�͑�C�ɂ���ċz�� ����A�n�\�����ڎ���˗ʂ͎c���47�ƂȂ�܂��B�������n�\������M�ʂ͂��ꂾ���ł͂Ȃ��A��C����̉�������96������ɉ��Z����܂��B���������āA �n�\�����߂Ă���̂́A���˓����Ƃ��������A�ނ����C���g�܂������ʂ̊ԐړI�Ȍ��ʂ��傫���̂ł��B

�@�n�\�ɍ~�蒍���� 47 + 96 = 143 �̃G�l���M�[�́A���̏����ɂ��C���M��D���i24�j�A�M�`���ɂ���C��g�߁i6�j�A�����ĔM���ˁi113�j�ɂ���ĕ��o����Ă��܂��܂��i����Ԃɂ���� ���A�����Ɨ��o�͓������Ȃ�A24 + 6 + 113 = 143�ł��邱�Ƃɒ��Ӂj�B�M���˂�6�������F����Ԃ֒��ڕ��˂���܂����A107�͍Ăё�C�ɋz������܂��B�������đ�C�́A���z���ɂ���Ē��ڒg�߂�ꂽ23�ƒn�\�� ���137�A���킹��160�̔M�ʂ��z�����A64�͉F����ԂւƔM���˂���A�c��96���Ăђn�\�ւƕ��˂���邱�ƂɂȂ�܂��B���̌�҂��������ʂƂ��� ���̂ł��B�������ʂ��Ȃ���Βn���͓�������V�̂ƂȂ�܂��B�������ʂ̉��b���āA�����͐����\�ƂȂ��Ă���킯�ł����A�F����Ԃւ̕��o�Ɖ��� ���ʂ̃o�����X������A�������ʂ̉e�������܂�Ƒ����̖�肪�������Ă���킯�ł��B

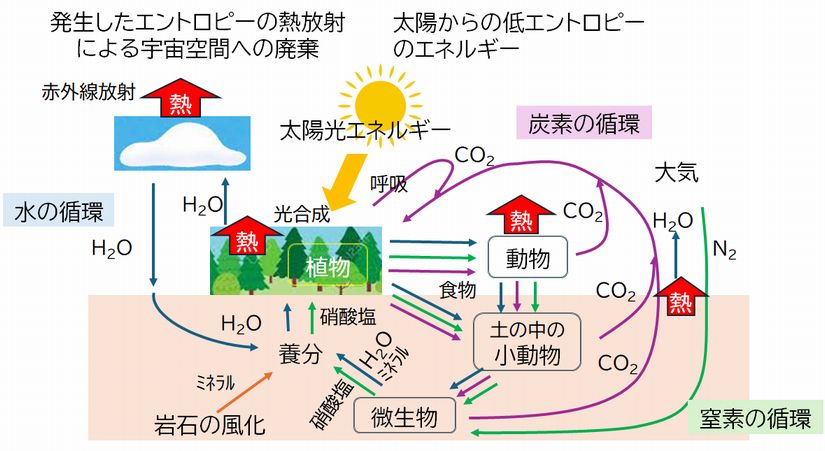

�@����A���̓����ɂ����ڂ��Ă݂܂��傤�B�n�\�ʼn��߂�ꂽ�����C���܂�C�͏㏸���A�f�M�c���ɂ���ĉ��x��������A���X���A�_���`�����܂��B����͂₪��

�J�܂��͐�Ƃ��Ēn�\�ɖ߂��Ă��܂��B�₽����C���܂��~�����Ă��܂��B�����čĂђn�\�̔M��D���āA��C���ւƋA���Ă����܂��B���ꂪ�A���z�ł���A��

���Ƃ�����̂ł��B���͒n�\�ŔM��D�����ƂŒn�\�̃G���g���s�[��D���A���Œ��g���i�ԊO���j�t�˂ɂ���Ă��̃G���g���s�[���F����ԂւƔr�o���Ă���

�̂ł��B

(��)

���g���́A��_���Y�f�Ȃǂ̉������ʃK�X���A�n�\������o���ꂽ�ԊO���̈ꕔ���z�����A�Ăђn�\�ւƕ��˂��Ԃ������������邽�߂ɋN����܂��B�����̑̂��A�^����d��

��

�̂������Ƃ��ɂ́A������������i�C���M�j�A�̕\�ʂ̉��x�Ǝ���̋�C�Ƃ̉��x���ŔM���O���֓��������Ɓi�M���U�j�ɂ���đ̉��߂��Ă���̂ł����A

�C���������Ȃ��đ̉��Ƃ̉��x�����������Ȃ�A���x�������Ȃ��Ċ����C������ʂ������āA�C���M�ɂ��M�̕��U���ł��Ȃ��Ȃ�ƁA�M���ǂɊׂ�܂��B���g����

�M���ǂ��A�G���g���s�[���̂Ă邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ��ċN���錻�ۂƂ����܂��B

�@�Y�f�⒂�f�Ȃǂ��܂ޕ����͂��̌`��ς��Ȃ��琶�Ԍn�����z���Ă���A���̑��ʂ͐��Ԍn���ŏ�ɂقڈ��ƂȂ��Ă��܂��B����A�G�l���M�[�͐��Ԍn���ŏz�� ���܂���B�ڂ������Ă����܂��傤�B

�@�@ �Y�f�z�F�����̑̂��\�����Ă����ȕ����ɂ́ADNA�A�^���p�N���A�Y�������Ȃǂ�����܂����A�����͂��ׂĒY�f����̂Ƃ����Y�f�������ł��B�A�� �́A�������ɂ���C���̓�_���Y�f����Y���������������A�����H�ׂ邱�ƂŒY�f�͓����ւƈړ����܂��B�܂��A�A���⓮���̌ċz�ɂ���C���ɓ�_���Y�f�� ���Ĕr�o����܂��B�܂�A�Y�f�́A��C����A���A�����A��C�Ƃ������ɏz���Ă���̂ł��B����A�Y�f���܂����̈�̂�r�o���A�͂�t�Ȃǂ́A�y�뒆�� �ۗނ�ۗނɂ���ĕ�������A��_���Y�f�Ƃ��đ�C���ɕ��o����܂��B�����ɂ��Y�f�̏z�����݂��܂��B

�@�A ���f�z�F�����̑̂��\������^���p�N����DNA�ɂ͒��f���܂܂�Ă��܂��B���f�����Ԍn�̒����z���܂����A�Y�f�Ƃ͌o�H���قȂ�܂��B��C���ɂ͖� 78�����̒��f���܂܂�Ă��܂����A�A���͂���ڎ�荞�ނ��Ƃ��ł��܂���B�A�����j�E�����iNH4+�j�� �Ɏ_���iNO3�|�j�Ƃ��Ē��f����荞�ޕK�v�� ����܂��B�����̕����́A�����̈�̂�r�o���A�͂�t�Ȃǂ��ۗނ��������邱�Ƃł����܂��B���ɁA�A�����j�E�������Ɏ_���ɕϊ�����ۗނ��u�ɉ��� �ہv�Ƃ����܂����A�ނ�̍�p�ɂ��y�뒆�ɂ͏Ɏ_����������ԂƂȂ��Ă��܂��B���f�́A���Y�ҁA����ҁA�����҂ւƈړ����A�Ăѐ��Y�҂ɖ߂�A���Ԍn�̒��� �z���Ă��܂��B���́A��C���̒��f�ڗ��p�ł���ۗނ��y��ɂ��邱�Ƃ͂���̂ł��B�C�V�N���Q�Ƃ����V�A�m�o�N�e���A�̒��Ԃ�A�}���Ȃ̐A���̍��ɋ� �����鍪���ۂł��B����Ƃ͋t�ɁA�y�뒆�̏Ɏ_�����C�̂̒��f�ɕς���ۗނ����܂��B�����������܂��܂ȕ��@�ŁA���f�����Ԍn�̒��ŏz���Ă��܂��B

�@�B

�G�l���M�[�̗���F�����̐��������ɕK�v�ȃG�l���M�[�̂������Ƃ͑��z���̃G�l���M�[�ł��B���̑��z���G�l���M�[���A�A�����������ɂ�艻�w�G�l���M�[

�i���������G�l���M�[�j�ɕϊ����܂��B���̌�A�H���A���̃l�b�g���[�N��ʂ��ĉ��w�G�l���M�[�͂��܂��܂Ȑ����̊Ԃ����X�ɓn����Ă����܂��B�����āA�ŏI

�I�ɂ́A���w�G�l���M�[�͈�̂�r�o���A�͂�t�Ȃǂ��o�R���āA�ۂȂǂ̕����҂ւƈړ����܂��B�����āA���̑S�ߒ��ɂ����āA��������������u�M�G�l��

�M�[�v���̊O�ɕ��o����A���Ԍn�̊O�֏o�āA�ŏI�I�ɂ͉F����ԂւƔr�o����܂��B���������ăG�l���M�[�͐��Ԍn�����z�����A���z�����Ԍn���F����Ԃƈ��

���ɗ���Ă����܂��B���Ȃ킿�A���z�����ɒ�G���g���s�[�̌��G�l���M�[�̋������Ȃ���A���Ԍn�Ŕ��������G���g���s�[��ԊO���Ƃ������G���g���s�[��

�G�l���M�[�̌`�Ő₦���F����ԂɎ̂đ����Ă���̂ł��B

�@(��)�@�M�ƐԊO���̊W�́A��3��u�`�����́u3.4 �M�̓`���� (3) �t�ˁv���Q�Ƃ��Ă��������B

�@�C

���̏z�F��ŏq�ׂ��悤�ɁA���́A�n�ʁA��ʁA�C�ʂȂǂ�������ɂ���ċ�C���Ɋg�U���A���ʼn_���`���A�J���ƂȂ��čĂђn�\�ɍ~�蒍���A�n�ʂɐZ��������A��Ƃ�

��A�C�ւƒ����ł����܂��B���̏z�̃G�l���M�[���͑��z�G�l���M�[�ƒn���̏d�͂ŁA���̃T�C�N�����J��Ԃ���Ă��܂��B���̐��̏z�́A�n�\�Ŕ��������M

�i�G���g���s�[�j�����ւƉ^�сA�t�˂ɂ���ĉF����Ԃ֔r�o����Ƃ����d�v�Ȗ�����S���Ă��܂��B

�@�����̍זE�́A���ǁi�����j�𗬂�錌�t����h�{�f�Ȃǂ̒�G���g���s�[��������ю_�f�i����͒Y���������G���g���s�[�����Ƃ��ċ@�\������̂ɕK�v��

���j��������A�V�p���E��_���Y�f�i����������G���g���s�[�����j����ѐ�����p�̉ߒ��Ŕ��������M�����ǁi�Ö��j���ɔr�o���܂��B����猌�t���̍��G���g

���s�[�����́A���B�E�x�E�t�����ɂ����Č��t�����苎���A����Ɋ��E�ċC�E�A�Ƃ��đ̊O�ɔr�o����܂��B���t�́A�x��̑�����זE�ɋ������ׂ��K�v�ȕ���

�����A�������זE�ɉ^��ł���A�̈ێ��ɕK�v�Ȑ����I�c�ׂɌ��t�̂��̂悤�ȏz�ߒ����֗^���Ă��܂��B�z���邱�Ƃɂ���āA�L���̌��t�ʂŁA��

���̕������^�Ԃ��Ƃ��ł���Ƃ������܂��B�����ɂ́A�^���p���t�����Ղ���܂��̂ŁA���̕⋋�E�Đ����K�v�ł͂���܂��B

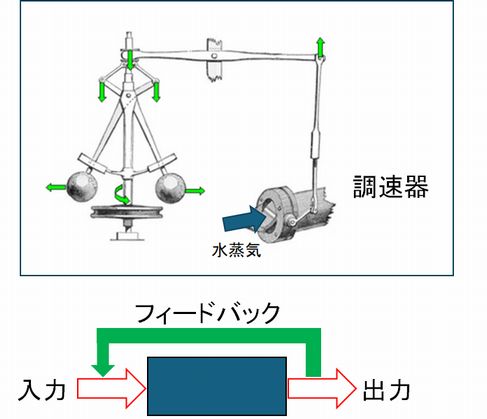

�@���b�g�����C�@�ւ������Ƃ��A�s�X�g���̉����^������]�^���ɕϊ�����V�X�e�����J���������Ƃ͈ȑO�ɂ��b�����܂������A������A���̉�]�^������� �ƂȂ�悤�ȉ��S�����@���������Ă��܂��B�}11.4�Ɏ����悤�ɁA���S�����@�́A��]���鎲�̉��̂����肪���S�͂ɂ��O�ɐU��邱�Ƃ𗘗p���Ă��܂��B �o�͂��� �����]�������Ȃ�Ƃ�����͉��S�͂ɂ��O�ւƐU���悤�ɂȂ�܂��B���̂Ƃ��A���̓����Ɍĉ����ăV�����_�[�ւƏ��C���o���u����������ɓ����悤 �Ȏd�g�݂����܂����B�t�ɉ�]���x���Ȃ�Ƃ�����̐U�ꂪ�������Ȃ�A���ꂪ�o���u���J���悤�ɓ����A�o�͂��グ�܂��B�������āA�o�͂������I�Ƀ`�F�b�N�� �Ȃ���A �o�͂��オ��Ή���������ɁA������Ώオ������ɓ��͂ɓ��������邱�ƂŁA�@�ւ̏o�͂����ɕۂ��܂��B���ꂪ���̃t�B�[�h�o�b�N�Ƃ���@�\�̐�삯�� �Ȃ�܂����B

�@�}11.4�̉��ł́A�o�͂Ŋϑ����ꂽ�f�[�^�����͂ւƒ��ڃt�B�[�h�o�b�N����Ă���ł��ȒP�ȗ��}�����Ă��܂����A���ۂ̌n�ł́A�����̗v�f���l�b�g���[�N���\�� ���A���܂��܂Ȍo�H���o�ē��͂ւƃt�B�[�h�o�b�N����Ă��܂��B���������āA���ꂪ�n�̍P�퐫�ւƊ�^���邩�ۂ��́A�Ƃ��ɂ͔��f������Ȃ�܂��B�Ƃ�� ���A�o�͂��オ��܂��܂��o�͂��オ��悤�ɍ�p���邱�Ƃ��N����\��������i����͐��̃t�B�[�h�o�b�N�Ƃ��܂��j�A���������ꍇ�ɂ́A�n�͖\�����A �J�I�X��ԂƂȂ��āA�G���g���s�[�������I�ɑ��傷�邱�ƂɂȂ�܂��B�g�߂ȗ�Ƃ��ẮA�}�C�N���X�s�[�J�[�ɋ߂Â���Ɣ�������n�E�����O������܂��B�}�C �N ���G�����E���A�X�s�[�J�[����������ďo�͂��A���̉����Ăу}�C�N���E���A���ꂪ��������ăX�s�[�J�[����o�͂����Ƃ����J��Ԃ��ŁA�s���ȃL�[���Ƃ� �����ɂȂ�܂��B�_�����C�ɃK�X�̂悤�ȋC�������R�����R�Ă���A���邢�͔�������̂����̃t�B�[�h�o�b�N�@�\�ɂ�錻�ۂł��B

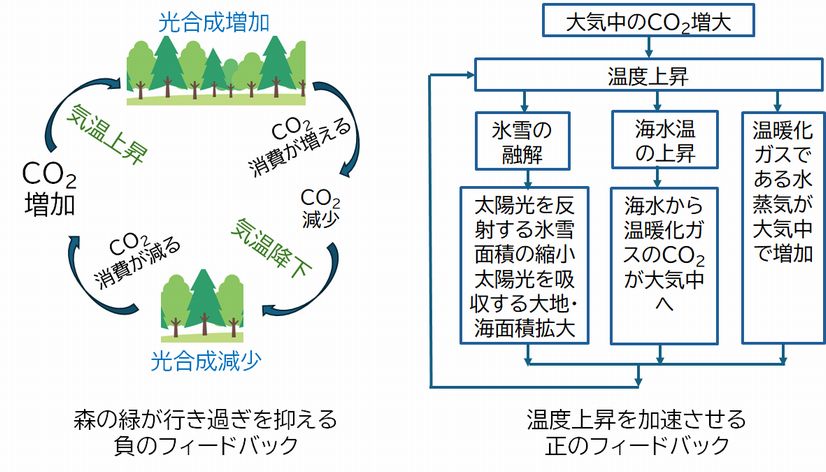

�@�Ƃ���ŁA���鎖�ۂɐ��̃t�B�[�h�o�b�N�@�\�������Ă���̂��A���̃t�B�[�h�o�b�N�@�\�������Ă���̂����f��������̂�����܂��B���Ƃ��A�������ʃK �X�ł����_���Y�fCO2�ɂ�鉷�g���ɂ��ẮA���̃t�B�[�h�o�b�N�������Ė��Ȃ��Ƃ�����ƁA���̃t�B�[�h�o�b�N�������Ă܂��� �����g�������������Ƃ��������������Ă��܂��i�}11.5�Q�Ɓj�B���̃t�B�[�h�o�b�N���ł́ACO2�̑����ɂ�鉷�g���͌����� �������邽�߁A���CO2�������A���x��CO2�̏���ɂ��C���~����������������������CO2�� ������邽��CO2�̑����ɓ]����Ƃ����T�C�N���ōP�퐫���ۂ����Ǝ咣���܂��B����A���̃t�B�[�h �o�b�N���́A���g���ɂ��C���㏸�́A�ɒn�̕X��̗Z����C�����̏㏸�Ȃǂ������N�����A���ꂪ����Ȃ�CO2�̑����ւƌ��т��A ���g�������������Ǝ咣���܂��B

�}11.5�@CO2�Ɋւ��镉�̃t�B�[�h�o�b�N���i���j�Ɛ��̃t�B�[�h�o�b�N���i�E�j

�@�܂��A1960�N��A���u���b�N�ɂ���Ē��ꂽ�K�C�A�����ł́A�u�ߋ��A���݁A�����ĊԈႢ�Ȃ������ɂ����Ă��A�n�������͐����̊e��̋��e�͈͂�v�� ���猈�肳������͈͓̔��ɊO�I����ۂ悤�Ȏd���ʼne����^���āA�n���̏Z�݂₷�����ێ�������ʂ����v�Ƃ��āA�n�����܂�łЂƂ̐������̂悤�� ���Ȓ��߃V�X�e���������A���Ȃ킿�n�����Ԍn�͎��R�ƕ��̃t�B�[�h�o�b�N�@�\�����Ƃ����y�Ϙ_�������A�����̐l�̐S��݂͂܂����B����������ɑ��� 2010�N�A�E�H�[�h�́A���̒��w�n�������͎��ł���̂��H�x�ŁA���f�A�����Ƃ��āA�u�n���̋��Z�\���͐����̑��݂ɂ���ĉe������邪�A�����̑S�̂Ƃ��Ă̌� �ʂ͍��܂ł����ꂩ����A���Z�\�Șf���Ƃ��Ă̒n���̎���������������B�������̂��{���I�Ƀ_�[�E�B���I�ł��邱�Ƃ���A����͎E�����I biocidal�A ���E�I�Ȑ�����L���A��̐���ɊQ��^�����A�̐��̃t�B�[�h�o�b�N��n���V�X�e���ɂ����炷�v�Əq�ׁA���̃t�B�[�h�o�b�N�@�\�ɂ��n���̐��Ԍn�̔j�ł��x �����Ă��܂��B

�@CO2�ɂ�鉷�g���ɂ���A�K�C�A���� vs

���f�A�����ɂ���A�ǂ��炪���������͌����_�ł͒N�����f�ł��܂���B�n���K�͂̕��G�ȃl�b�g���[�N�̒��ŁA�G��

�g���s�[�̔������ǂ̂悤�ɂ�����}���ł���̂��A���̕��@�����o�����Ƃ͌��݂̎��R�Ȋw�ɂƂ��Ă͂���߂č���ȏɂ��邱�Ƃ͊m���ł��B

�@�z�́A���܂��܂ȏ�Ԃ�J�ڂ�����A���̏�ԂɃ��Z�b�g�����p�������܂��B�������A��ԑJ�ڂ���Ȃ��ŕK���G���g���s�[���������܂�����A���Z�b�g����

���߂ɂ͉��炩�̕��@�Ŕ��������G���g���s�[���̂Ă�K�v������܂��B��L�Ōf�����������̏z�ߒ��ɂ����ẮA���������G���g���s�[���̂Ă�Ƃ����ߒ���

�܂܂�Ă��邱�Ƃ��m�F�ł��܂����B�������ďz�ߒ��������ɓ����Ă������A����Ԃ�ۂ��A�����ƍ\�����ێ������ƌ��������ł��B

�@�������A�l�Ԃ����o�����l�H���̒��ɂ́A���̏z���Ւf���Ă��܂����̂�����܂��B���̓T�^�Ⴊ���ܖ��ƂȂ��Ă���v���X�`�b�N�ł��傤���B�܂��A���q�͔��d������ �r�o�����A������j�̃S�~�̎̂ď�T���ɁA���܂��ɋ�J���Ă�����Ԃ�����܂��B�G�l���M�[�̋� �������������̕������ێ����A�i��������Ƃ����l�����瑁���E���A�G���g���s�[���̂Ă邱�Ƃ̕K�R����F�����邱�Ƃ��K�v�ł��邱�Ƃ��A���̍u�`���� �F�������ł��������Ă���������悤�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ�Ɋ��҂������Ƃ���ł��B