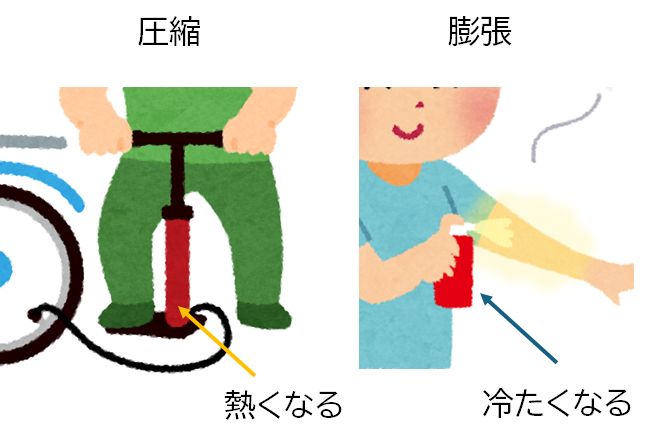

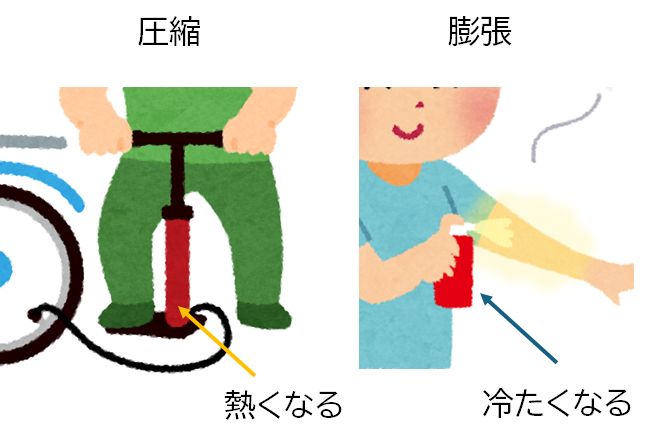

熱の移動にはそれなりの時間がかかります。したがって、短時間に圧縮や膨張が行われると、断熱圧縮や断熱膨張に近い状況が生まれます。

自転車の空気入れでシリンダー内の空気が圧縮されて熱くなる現象、ヘアスプレーで噴射すると、缶が冷えてくる現象、ビンに入った炭酸水を冷やしておいて栓を抜い た瞬間に炭酸水が凍る現象などが日常でも見られます。

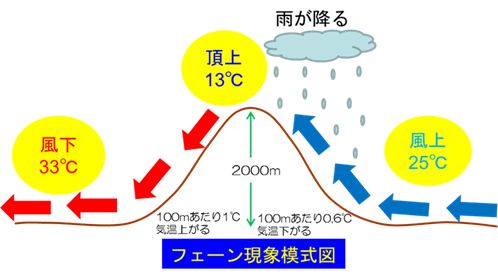

また、フェーン現象の解説文を読むと、必ず断熱圧縮、断熱膨張に触れられています。

湿った強風が山を上昇するとき「断熱膨張」により気温が下がり、空気中の水蒸気が雨や霧となって地上に降ります。その後、山を越えて下降するときには「断熱圧 縮」により再び気温が上がります。 しかし、乾燥した空気の場合、断熱膨張・断熱圧縮による温度変化は高度差100mにつき1℃で、空気の上昇によって下がった気温が下降によって再び上がり、元に戻 るだけの話ですので、この説明だけでは何か納得がいきません。実は、ここで重要なポイントは、山を ”湿った空気” が上昇することによって引き起こされる現象であるということです。空気に含まれた水蒸気が 液体の雨や霧になるとき、空気中に「凝縮熱」を放出します。これにより空気が温められ、山の上部では、空気の上昇による温度低下率は高度差100mにつき0.5℃程度に減 少します。山を降りるときには、 空気は水分を失い乾燥しているため、100mにつき1℃高くなりますので、結果として、同じ標高に到達したときには元の空気よりも温度が高くなるのです。